2024.06.28

BtoBビジネスにおけるカスタマーエクスペリエンス向上の要点

【第1回】古くて新しいカスタマーエクスペリエンス議論の現在地

伊藤 大景

昨今、大手企業では経営戦略の柱としてCX(カスタマーエクスペリエンス:顧客体験)を掲げ、単なる号令だけでなく、人材登用や組織再編も含めた本格的な取り組みを開始する企業が見られる。具体的な取り組み事例としては、CXO(チーフエクスペリエンスオフィサー)の設置、専属の全社横断型の推進組織の設置、役員報酬と連動させたCXKPIの設定といった施策である。しかし、なぜ今CXなのか。CXの概念自体は古く、ルーツは1980年代まで遡ることができる。今になってなぜ誰もが知っている大企業において、こうした本腰を入れた取り組みが行われているのか、本当に実効性のあるCX改善を実現するためには何が必要か。

これまでCXの文脈ではさまざまな方法論が世に出回ってきた。主にカスタマージャーニーを描いて顧客接点ごとに顧客のパーセプションを改善する考え方であるが、これらは基本的にはBtoC向け、あるいはトランザクショナルなサービスを提供しているBtoB向けの企業をターゲットとしている。本稿ではそれらに触れつつも、これまであまり議論されてこなかったB向けの無形サービスにおけるCXとはどうあるべきかについて議論を深めていきたい。

まず連載第1回では、1980年代から提唱されてきたCXの現在における議論の要点と、CXで押さえておくべき重要論点を紹介する。

CX1.0~3.0の変遷

CXとは、ある顧客が何らかのサービス・製品を認知し、試用、購入、利用、アフターフォローを受けるといった一連のカスタマージャーニーにおける体験価値を向上させるという概念だ。体験価値という言葉には単にサービス・製品から得られる機能的便益だけでなく、そこから引き起こされる肉体的、感覚的、感情的な体験までを包含している。

こうした顧客側の視点に立ったサービス・製品を提供するという概念の歴史は古く、発端は1970年代から80年代において日本車が米国の自動車市場を席巻した時代に遡る。この時米国の自動車産業界は従来の大型車ではなく、小型で燃費の良い車へと若者のニーズが変化した状況を認識できず、製品開発の対応ができなかった。この時の痛烈な反省から、顧客視点の概念が自動車業界以外にも広く浸透した。こうした顧客のニーズ起点、すなわちプロダクトアウトからマーケットインへのパラダイムシフトが世界的に浸透した2000年代初頭までの期間がCX1.0と定義される期間である。

その後インターネットやソフトウェアの普及、PCのパーソナル化といったデジタル変革の潮流の中で、企業と顧客との直接的な関係性が広がりを見せるようになると、ユーザーサポートの概念が浸透した。それに伴って顧客とのリレーションを継続的に管理し、サービス・製品の改善につなげていくCRMの概念が続いて浸透した。これがCX2.0である。カスタマーセンターやIVR(音声自動応答システム)の設置により、問い合わせ・苦情に対してリアルタイムに対応・解決する仕組みが普及し、カスタマーセンター関連技術もこの時期に大幅に進歩している。ただしこれらはあくまで企業が提供するサービス・製品提供プロセスの一環として定義された概念であり、完全に顧客のカスタマージャーニー起点ではなかったため、対応できる改善策が限られており、収益との相関についてもしっかりと構造化されずに未検証のまま運用されていた。

CX3.0はこれまでとは根本的に異なり、大本の業務設計を顧客のカスタマージャーニー起点で設計する、あるいは設計し直すという点が特徴である。企業のオペレーションプロセスの一環で顧客の声を拾うのではなく、顧客がサービス・製品をどう認知するかというファーストコンタクトの瞬間から、アフターフォロー、継続購入といった一連の行動を設計、管理することがポイントとなる。そうすることで、サービス・製品を購入するに至る認知の形成、利用開始する瞬間のロイヤリティを高める体験の設計、継続利用を決定づける要素、トラブル対応にあたってのリカバリーといった、一連のカスタマージャーニーにおける収益に直結するドライバー(要因)の定義が可能となる。これを管理・改善する仕組みとセットで構築することで、製品・サービスの競争優位性、収益の安定化を図ることが可能になる。

DXが進んだ今日、サービス・製品の比較・購入の大部分がデジタル空間に移行し、リアルも含めた顧客とのタッチポイントが多様化する一方で、企業側が提供するサービス製品そのものは均質化・コモディティ化している。企業側の絶え間ないサービス・製品開発の成果として多様な製品群が市場に投下されるが、各社同様の活動を行うために機能面では大きな差別化が難しく、顧客側は多様な製品群がある割に選択に困るといった、企業側と顧客側の期待値に齟齬が発生している。こうした状況に対し、現在では多様化した顧客の行動データからパーソナライズされたニーズを抽出して1to1マーケティングを実現するべく、AIを活用した施策に資金を投下する企業が多くみられるようになった。

しかし、こうした試みは顧客の潜在的なニーズを捉えるには至っておらず、体験価値という観点でそもそも設計されていないサービス・製品は、いくらマーケティングの精度を上げたところで離脱されて終わるという例が多くみられる。そうではなく、改めてサービス・製品の設計からオペレーションの在り方まで視野に入れた上で、他社と異なる顧客体験を構築することで独自の競争優位を確立し、収益の安定化を図る、あるいはそうしたCXの概念を経営指標の一つに組み込むというチャレンジを行う企業が昨今増加している。コモディティ化した市場環境の中で、他社との差別化ポイント・競争軸がサービス・製品の単体機能ではなく、一連の顧客体験全体に移ってきているのである。

そして、このCX3.0のパラダイムシフトを実現するための企業側の姿勢として、これまでの開発やマーケティングという単一の事業機能だけではなく、営業、オペレーション、バックオフィスも含めた全社横断でのカスタマージャーニーの構築、改善という意識改革が不可欠となる。例えば顧客への請求の場面で顧客からインボイス交付を求められたというケースがあったとする。全社的に対応オペレーションが整備されていない場合、現場目線からするとインボイスを発行できないことはCXを著しく損なうことにつながる。一方、経営目線ではそもそも全社でインボイスに対応すべきか否かの投資判断、オペレーションの変更、バックオフィス機能追加といった全社的な対応と迅速な意思決定が求められる。そのため制度面での対応のみならず、他にもアドホックかつ流動的な顧客からの要請に対してタイムリーに判断・改善していく組織横断のプロセスがセットになって初めてCXの向上が実現される。

CXの主要論点:カスタマージャーニー

では実際問題としてB向け企業の顧客にとって価値のあるCXを構築するには何を考えればよいのか。以下の論点を提示しながら解説する。

- カスタマージャーニー

- CXドライバー

- CXKPI/評価制度設計

- 調査方法

- フィードバック・改善サイクルの仕組み

まず第1回では、B向け企業におけるカスタマージャーニーの考え方に触れる。

カスタマージャーニー

ここ10年程でカスタマージャーニーの概念もかなり研究が進み、記載の仕方にも多様性が見られるようになった。中にはカスタマージャーニーを描くことに意味を見出さない言説もあるが、基本的には顧客起点でサービス・製品を提供する以上、何らかの形で定義しておくことは避けられないと考えられる。また、これまでCXの議論のメインであったのはC向け企業であるが、特にコンサルティング、SIといった無形のサービスを提供するB向け企業においては、よく言われるトランザクショナルなカスタマージャーニーを描けないサービスの典型である。本稿ではこの領域にフォーカスして考察を進める。

一口にB向け企業といっても、提供するサービス・製品の様態によってカスタマージャーニーは当然異なる。ここでは顧客体験をトランザクショナルに整理できるか否かで、大きく2つの類型に分けて考えたい。

■トランザクショナルなサービス・製品を提供する企業

SaaSアプリケーションや定型的な導入ステップが定義されている製品を売り物としている企業を想定する。この場合のカスタマージャーニーのフェーズは、以下のような大まかな流れが想定される。

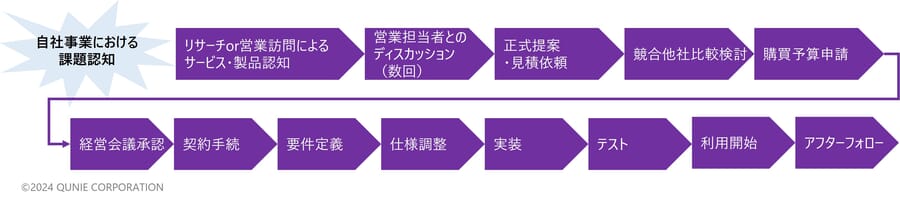

図:トランザクショナルなサービス・製品を提供する企業のカスタマージャーニーのフェーズ例

さらに利用開始後の工程を細分化すると、製品・サービスの利用中におけるカスタマージャーニーが必要になるが、そういった細かな顧客接点も含めて全てCX全体の評価に影響する。例えば、致命的ではないが必ず発生する小さなエラーがあり、それをカスタマーセンターに問い合わせるが、一向に対処されないといった顧客体験は、顧客にとっての事業運営へのインパクトは小さくとも、サービス・製品提供側の企業姿勢や信頼関係という意味でCXKPIに対して大きなマイナスとなる。

あるクラウドサービス提供企業の例で言えば、サービス設計の段階から徹底的にユーザーの利便性を高め、顧客が迷わないUI/UXであることはもちろんのこと、サービス利用中に発生したトラブルに対する対処フローまでを含めてCXが設計されている。例えば、顧客の事業に最もクリティカルな影響のあるセキュリティインシデントが発生した場合、問い合わせを受け付けたタイミングで即担当技術者にアラートが飛ぶようにプログラムされ、セキュリティに関する問い合わせを検知できた件数や頻度がKPIとして設定されている。

こうしたトランザクショナルな顧客体験を提供している企業においては、昨今のCRMツールやAIを活用したテキストマイニングツールを利用した顧客とのコミュニケーションの仕組み化を推し進めることが可能だ。また、一連のカスタマージャーニーの中で、顧客体験や顧客の事業において最もクリティカルなポイントに対してKPIを設定することにより、一定の顧客期待を常に満たす仕組みを構築できている企業が圧倒的な競争優位を獲得している。

■トランザクショナルでないサービス・製品を提供する企業

他方、SIerやコンサルといった非定型のサービスを提供する企業や、カスタムオーダーメイドの製品・サービスを提供する企業においては、前項のような定型的なカスタマージャーニーを描くことが難しい。顧客企業1社に深く入り込み、その企業の業務や課題を熟知した上で最適なソリューションを提供するビジネスを展開するためには、顧客課題の把握一つとってもさまざまな活動の仕方がある。営業担当が顧客企業に常駐し、顧客企業の社員でも気づかないような業務上の課題を常に収集している企業もあれば、数年単位で顧客とのリレーションをハイレイヤーの役職者が構築し、その時々の企業課題に即したソリューションを提案するといった関係構築をする企業もある。こうしたビジネスモデルにおいては、定型的なカスタマージャーニーを描くよりも顧客の期待を理解し、それに対しどのレベルで答えられているのか、という考え方でCXドライバーを定義する方が有効である。

連載第2回はこのCXドライバーについて詳しく解説していく。

おわりに

第1回ではCXの概念の変遷と、CXの主要論点の一つであるカスタマージャーニーについてB向け企業を対象に考察した。第2回では、より具体的な方法論について解説していく。