2024.01.11

ダイレクトマーケティングを用いた売り上げ/利益向上のエッセンス

事業を着実に拡大するマーケティング手法

中澤 佳弘

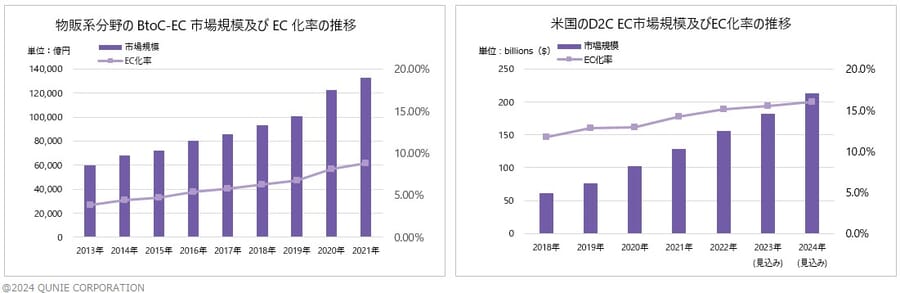

オンラインとオフラインの融合を示すOMO(Online Merges with Offline )の概念が生まれて久しい。2020年の新型コロナウイルス感染症の世界的流行下においても、EC等を利用した販売は急激に増えた。日本だけでなくアメリカでも、EC市場は継続して拡大の一途を辿っている(図1)。拡販を目指すためには小売りのみならず、メーカーにとってもEC市場への参入は避けられない状況になっている。

本稿では、EC市場への参入や拡大を図るための重要成功要因となる“ダイレクトマーケティング”をテーマに、これからダイレクトマーケティングに取り組む方々に向けて解説する。筆者は、この世界に10年以上携わっており、これまで顧客企業の方々と一緒に事業を成長させてきた知見を交えながら、ダイレクトマーケティング普及の背景と特長、売り上げ/利益を改善するためのエッセンスを伝えられればと思う。読了した後に、ダイレクトマーケティングの理解が深まり、読者の成功体験につながれば幸いである。

図1:日本と米国のEC市場推移

出典:「令和3年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」[1]とINSIDER INTELLIGENCE「How D2C retail brands are evolving in 5 charts」[2]を基にクニエ作成

ダイレクトマーケティングの特徴理解

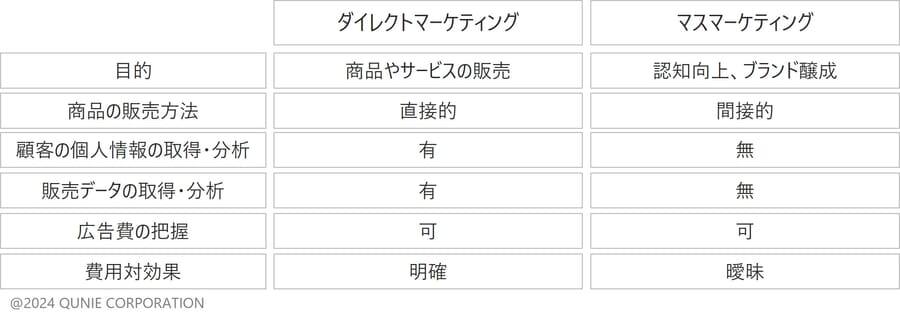

ダイレクトマーケティングとは、企業内に蓄積されるデータに基づき、顧客へ直接販促を行うマーケティングのことである。間接的な販促を目指すマスマーケティングと比較することで、特徴がわかりやすくなる (表1)。ダイレクトマーケティングの目的は商品やサービスの直接的な販売で、力点は顧客と1対1の関係を築くことに置かれる。マスマーケティングにおけるメーカーや小売りの役割が認知度向上やブランド醸成であるのとは大きく異なるところである。また、顧客の個人情報、販売データを取得・分析し、マーケティング活動に活かすため、費用対効果が可視化しやすい。ファクトに基づいた販促活動であるため、従来のKKD(勘・経験・度胸)と比較して、事業拡大の確度は高まる。

表1:ダイレクトマーケティングとマスマーケティングの主な相違点

ダイレクトマーケティング普及の背景

ダイレクトマーケティングは、1960年代にアメリカのレスター・ワンダーマンによって提唱された。当時はカタログが中心であったが、以降は電話、新聞、テレビ、Webサイトなどの媒体も利用され、近年ではSNSも加わり、利用の範囲が広がっている。ここでは、ダイレクトマーケティング普及の背景を、顧客の嗜好・企業の意識・ビジネス環境の変化と併せて解説する。

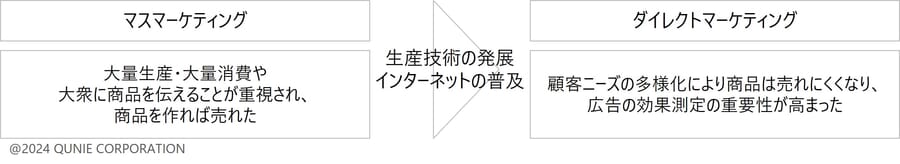

(1)顧客の嗜好変化:マスマーケティングでは掬えない顧客ニーズの多様化

1900年代前半は大量生産・大量消費の時代であり、モノを作り広告を出せば売れたが、現代ではマスマーケティングは通用しづらくなっている。生産技術発展やインターネットの普及により、モノや情報が増大した。Webサイトや店舗で自分の好みにあったモノが手に入り、X(旧Twitter)やYouTube、Instagramなどのメディアを見れば、政治、経済、芸能、趣味などさまざまな情報が手に入る。このように顧客が多くのモノや情報に触れることで、顧客ニーズは多様化してきた。そのため、画一的なマスマーケティングだけではモノを売るのが難しくなってきている。

(2)企業の意識変化:広告の効果測定の重要性の高まり

マスマーケティングだけでモノを売ることが難しくなる中で、企業は広告効果を意識するようになった。テレビコマーシャルに代表されるマス広告は、認知度向上やブランド醸成には有効だが、不特定多数の顧客に向けて行うため、その効果は曖昧である。また、テレビコマーシャル放映費用は高額であり、シーズンや曜日、時間帯によるものの、1回15秒のコマーシャルを放映するだけでも主要テレビ局であれば、25万円~100万円程度となる。

一方でダイレクトマーケティングは、特定の顧客に向けて行うため、広告効果が測定可能である。これが企業ニーズとマッチし、ダイレクトマーケティングの手法は広まっていった(図2)。昨今では、製造者が消費者と直接取引をするD2C(Direct To Customer)やサブスクモデルなども、脚光を浴びている。

なお本稿では、ダイレクトマーケティングとD2Cの用語を概ね同義として扱う。

図2:マスマーケティングからダイレクトマーケティングへの変遷

(3)ビジネス環境の変化:デジタルの普及によりデータ分析へ注力

データ分析に基づいて販促を行うダイレクトマーケティングは、デジタルと相性が良い。

ダイレクトマーケティングの登場当初はアナログでのデータ取得が主流だったため、顧客情報と販売情報の紐付けは難しかった。しかし、PCやスマートフォンのデジタルデバイスが普及しデジタルでのデータ取得が可能となり、顧客情報と販売実績を紐付けられるようになった。デジタル化の結果、分析プロセスである「収集・蓄積・集計・加工・分析」のうち、収集~加工までが自動化でき、リソースを分析に注力できるようになった。

さらに、コンピュータの処理性能の向上により、ビッグデータの活用など分析できる世界が広がった。日々生成される数十万レコードの多様な顧客情報や販売情報の分析が可能である(図3)。

図3:アナログとデジタルにおける分析プロセスと分析量の違い

データに基づいた確実性の高いマーケティング手法

ダイレクトマーケティングは、ファクトに基づくことで、確実な売り上げ/利益の改善ができることが特徴である。ポイントは、KGI(Key Goal Indicator:経営目標達成指標 )とKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を一連の繋がりで捉え、適切にKPIをテコ入れすることである。

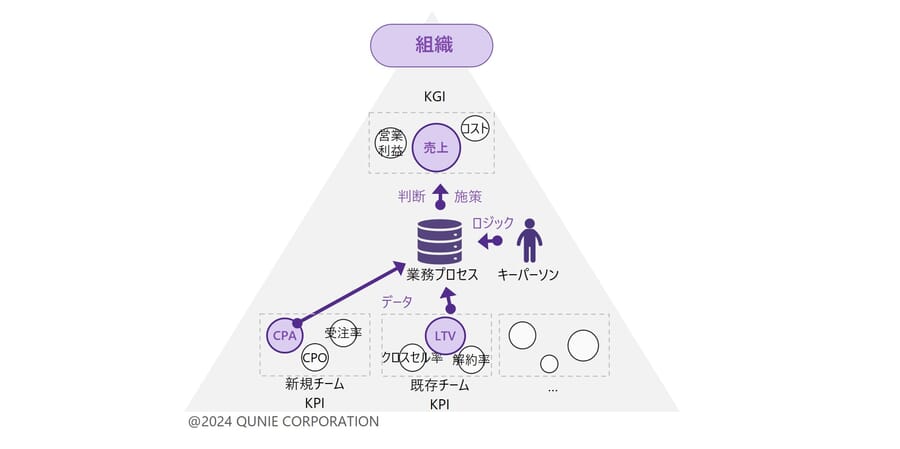

まずは、ダイレクトマーケティングにおける代表的なKGI・KPIの全体像を以下に示す。KGIには営業利益や売り上げ、コスト、KPIにはCPA*1やクロスセル率、LTV*2などの指標が存在する(図4)。

*1 CPA:Cost Per Acquisitionの略で、一人の顧客を獲得するのに掛かったコスト。算出例として、広告費1,000万円を利用して1,000人の顧客を獲得した際にはCPA10,000円となる。

*2 LTV:Life Time Valueの略で、顧客一人が取引を開始してから終了するまでの期間で、企業にどれだけ利益をもたらすかを表す指標

図4:ダイレクトマーケティングにおける代表的なKGI・KPIの全体像の例

KPI設計はKGIからドリルダウンして構成されることが重要となる。例えば、「売り上げ」を要素分解する場合には、顧客に応じてマーケティングコストが異なるため、新規顧客と既存顧客の売り上げに分解する。

数式で表すと、売り上げ=新規顧客の売り上げ+既存顧客の売り上げとなる。新規顧客の売り上げは、新規顧客数×商品単価=広告費÷CPA×商品単価で概算され、既存顧客の売り上げは、既存顧客数×LTVで概算される。KGIの「売り上げ」を構成する要素として、KPIの「CPA」と「LTV」が関連していることが分かる(図5)。

このように、KGIとKPIを一連の繋がりで管理できる。上記のデータ定義やKPI設計は、組織の全体最適を勘案する必要があるため、ビジネス・IT構想作成時に適切に行うことが望ましい。

図5:KGIの売上とKPIのCPA・LTVの関連性

売り上げ/利益を改善するためのエッセンス

筆者がコンサルティングを行う中で、大手メーカーや小売企業から“ダイレクトマーケティングに着手したい”や“ダイレクトマーケティングにより事業を成長させたい”との声を多く聞く。一方で、売り上げ/利益改善の仕組み化や資金の活用を適切にできていない企業も多い。そのため、ダイレクトマーケティングを上手く使うことができず悩まれているのが実情だ。ここでは、事業改善のヒト・モノ・カネの利活用においてエッセンスをお伝えする。

(1)KGI・KPIを用いた改善の仕組み(ヒト・モノ)

1つ目は、KGI・KPIを設定しKPIを計測することで、改善につなげるPDCAの仕組みだ。PDCAは、Plan(計画):KGI・KPI設計、Do(実行):施策立案・実施、Check(測定・評価):効果測定、Action(対策・改善):施策を指す。

「Check」のプロセスにKGI未達時のアラートや判断ロジックを用意し、「Action」にKPIの改善ノウハウを組み込むことで、長期的かつ継続的に再現性を担保できる(図6)。

図6:マーケティングにおけるKGI・KPI改善ノウハウの仕組み化のイメージ

例えば、新規・既存で組織が分かれている場合、KGI(売り上げ)は新規顧客開拓部門のKPI(CPA)、既存顧客部門のKPI(LTV)による。売り上げ未達時にKPIを観測し、いずれに改善が必要なのか判断する。

成長する企業には、ノウハウや知見とともに数字に強い人物がキーパーソンとして、新規顧客開拓部門、既存顧客部門に施策の指示を出し、継続的に事業を拡大する。最初の仕組み作りの際に、自社内の責任者ポジションにこのようなキーパーソンを置くことが理想だが、パートナー企業のカウンターパートがその役割を担うこともある(図7)。

図7:KPIの改善ノウハウを業務プロセスに組み込む

(2)適切な投資(カネ)

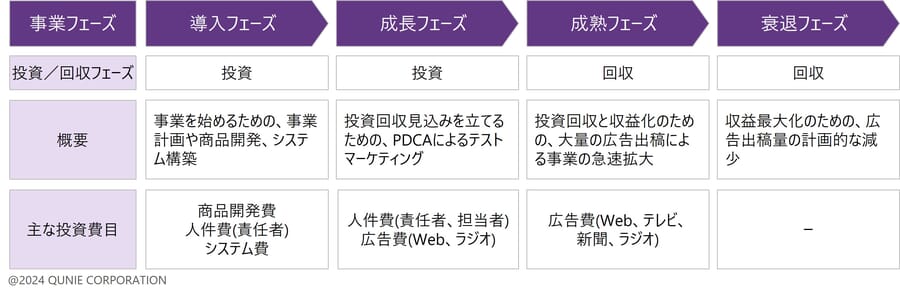

2つ目は、投資資金の利用方法だ。ダイレクトマーケティングは中長期の投資ビジネスモデルであるため導入フェーズと成長フェーズでは積極的に投資を行い、成熟フェーズと衰退フェーズで資金を回収することになる。

フェーズごとに投資対象や目的、予算配分が異なるため、適切な投資によって事業を拡大させられる。以下に、各フェーズで投資費目に関する概要と留意点を記載する(図8)。

図8:事業フェーズにおける投資/回収フェーズと主な投資費目

主な投資費目:商品開発費、KGI・KPI設計など事業計画立案用の人件費、受注・決済のシステム費など。特にシステムは後続フェーズでのリプレイスが難しいため、将来のあるべき姿も検討したシステムを導入する。

主な投資費目:広告費(SNS、Webサイトなど)。まず、投資回収の見込みを立てるために、CPAとLTVを把握する。顧客の購買データを蓄積しながら、テストマーケティングを実施する。クリエイティブの変更を容易に行えるSNSやWeb媒体を利用し、少額の広告投下を行いながらPDCAを回し、Small Start、Quick Winの実現を目指す。

主な投資費目:広告費(テレビ、サイネージ、交通広告など)。大多数の顧客にリーチできる媒体(テレビCMやデジタルサイネージ)の広告投資を増幅させ、指数関数的に売り上げを伸ばす。多い時には、広告費は月額で数千万円から数億円に上る。本フェーズの売り上げを元に、CRM、顧客育成の販促費を捻出し、LTVの最大化を図ることで導入フェーズと成長フェーズの投資資金の回収と利益を創出する。

デジタル×店舗におけるダイレクトマーケティングの今後

近年、急速にデジタル化が進み、顧客の位置情報や決済情報など幅広いデータ収集が行えるようになっている。今後は、顧客の属性情報だけでなく、行動情報に基づくマーケティングが一層普及していくと考えている。

特に、店舗展開する小売企業は、アプリや実店舗での顧客接点を豊富に持ち、取得できるデータの種類や量が多いため、位置情報と最寄り店舗の商品を組み合わせたダイナミックプライシングや、時間帯や顧客属性に応じたリテールメディアなど、新たな施策に活用されると考える。

本稿では、ダイレクトマーケティングの特徴や売り上げ/利益創出のエッセンスを紹介した。KGI・KPIの繋がりを理解・管理し、PDCAサイクルを回す仕組みを整えることで、着実に成長を遂げられる。クニエでは、DDR(Data Driven Retail)として、小売企業のデータドリブン経営を推進している。

本稿を含め、データマネジメントを目論む小売企業やEC事業に携わる方々の成長を後押しできれば嬉しい限りである。

- [1] 経済産業省(2022), “「令和3年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)」”, https://www.meti.go.jp/press/2022/08/20220812005/20220812005.html(参照日2023年9月1日)

- [2] INSIDER INTELLIGENCE(2022), Arielle Feger, “「How D2C retail brands are evolving in 5 charts」(Dec19,2022)”, https://www.insiderintelligence.com/content/how-d2c-retail-brands-evolving-5-charts(参照日2023年9月1日)

あわせて読みたい

-

2023.09.14

なぜ、そのデジタルマーケティングはうまくいかないのか?

失敗するデジタルマーケティングに共通の課題と成功のためのアプローチ

小倉 英一郎

- CX

- DX

- データマネジメント

- デジタルマーケティング

-

2022.08.25

人流データのデジタル活用の可能性

企業単位から社会全体での活用へ

高木 拓朗

- DX

- データマネジメント

- デジタルマーケティング

-

2020.06.23

サービスデザインの実践をビジネスアクションにつなげるた…

取り組むべき課題とそのポイント

デジタルトランスフォーメーション担当

- CX

- サービスデザイン

- デジタルラボ

- プロジェクト管理

-

2020.12.14

デジタルトランスフォーメーション(DX)への第一歩 ~…

【第6回】DXを加速するデータドリブンカスタマージャーニー

デジタルトランスフォーメーション担当

- DX

- サービスデザイン

- デジタルマーケティング

- デジタルラボ

- 新規事業