2021.11.01

ものづくり企業を変革させるデジタルトランスフォーメーションの勧め

【第1回】実践を見据えた変革アプローチとは

デジタルトランスフォーメーション担当

Summary

- ・テクノロジーの拡がりでモノがインターネットに繋がることが容易になり、さまざまなデータが活用できるようになったことで、既存のビジネスモデルやサプライチェーンの構造自体が変革されつつある

- ・企業がデジタル化の取り組みに精通し、効果を創出するまでには時間がかかるため、長期的な視点に立ち、サービス・商品の「深化」とビジネスモデル・事業の「探索」を続けるアプローチが有効

- ・バリューチェーン全体を俯瞰して環境分析を行ったうえで、自社・自部門における真の課題やニーズを定義し、他組織・他社とコラボレーションしながら取り組みを具体化させていくことが肝要

ものづくり企業の変化と今後の姿

従来、ものづくり企業は、購入製品をできる限り長く、かつ安定的に利用したいという顧客ニーズに対し、完璧を求めるモノへのこだわりと顧客に対する思いやりやおもてなしの姿勢により、品質を重視したものづくり力を継続的に向上することで発展を遂げてきた。

昨今、技術進化に伴い顧客ニーズが多様化し、顧客の求める価値がモノを所有することから利用すること、さらに、顧客体験へと価値が変化しつつある中、品質だけではなく個々の顧客からのさまざまなニーズに対して、最適な製品・サービスを提供することが求められている。

顧客ニーズが多様化する中、生産や販売のボリュームを活かしつつ、個々の顧客のニーズに合わせた製品・サービスを販売するマスカスタマイゼーション(製品のカスタム化)への対応や、製品(ハード)にサービス(ソフトウェア)を付加した新たな体験価値を提供するビジネスモデルが誕生している。

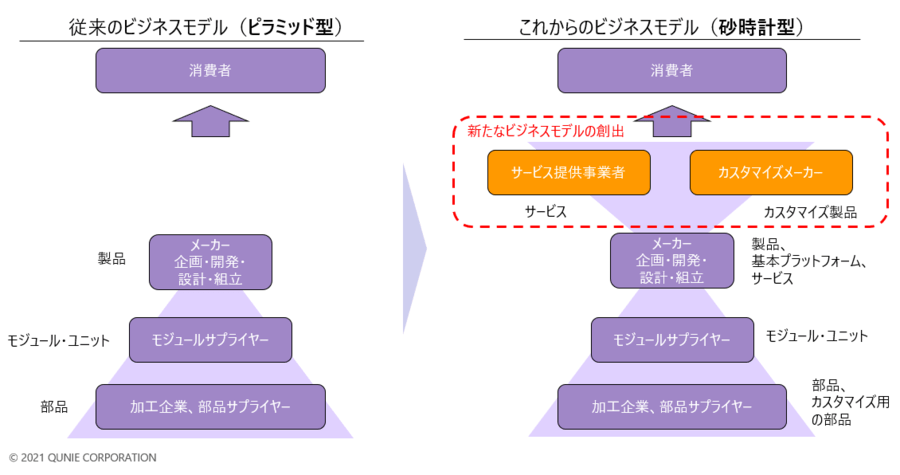

今後さらに新たなビジネスチャンスが創出され、ものづくりを構成する産業構造は、モノを生産してお客様へ提供する企業を中心とした「ピラミッド型」から、個別企業が顧客に直結し、オープン化された設計思想・技術をベースに、企画から設計、製造を⾏う「砂時計型」へ変遷していくと考えられる。これにより、バリューチェーン全体でのデータ連携が加速し、自社を超えたバリューチェーン全体の最適化が進むと予想されている。(図1:ものづくり企業の変化と今後の姿)

本稿では、ものづくり企業におけるDXの取り組み領域や特徴について概説し、それらに取り組む際の考え方となる具体的なアプローチについて順に紹介する。

図1:ものづくり企業の変化と今後の姿

※経済産業省 中部経済産業局「2040年のものづくりの未来の姿」(2040年ものづくり未来洞察調査)[1]をもとにクニエにて作成

デジタル変革に向け実践している企業の変革領域

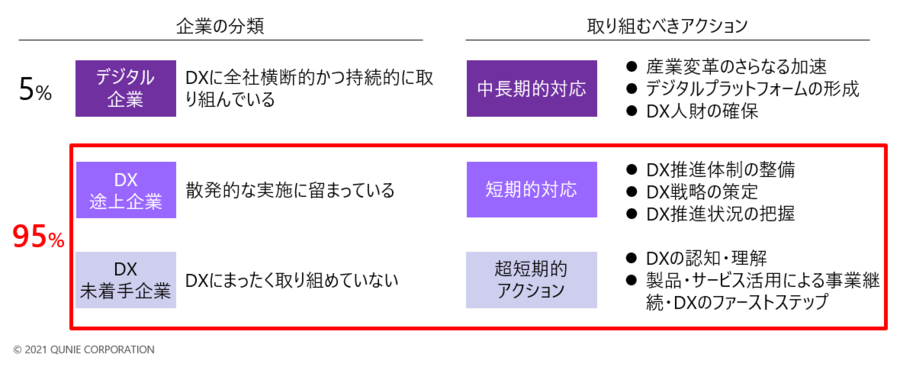

経済産業省が2020年12月に発表した「DXレポート2」[2]によると、DXに全社横断的かつ持続的に取り組んでいる日本企業はわずか5%だ。95%は、DXに全く取り組めていない、もしくは散発的な実施に留まっている。(図2:企業のDX取り組み状況と取り組むべきアクション)同レポートでは、デジタル競争における勝者と敗者の明暗がさらに明確になることを懸念しており、企業のDXへの取り組み状況に応じて、今後取り組むべきアクションを提言している。

では、既に実践している企業が取り組んでいる領域だけではなく、今後取り組むべきDXの変革領域も併せて見ていきたい。

図2:企業のDX取り組み状況と取り組むべきアクション

徐々にではあるが、我々が所有もしくは利用するモノ自体がアナログからデジタルに置き換わってきている。工場設備や身近にある自動販売機などの物理的なモノであっても、5Gネットワークやセンシング技術の拡がりにより、さまざまなモノがインターネットに繋がることが容易になった。デジタル化されたモノや、モノを提供する業務プロセス、さらにはモノを利用することから生みだされるデータを活用し、利用状況を直接把握することも簡単になってきている。

そうして生みだされたデータを活用・分析し、既存のビジネスモデルや産業構造を根底から覆すデジタルディスラプターも現れ、さらにサプライチェーンの構造自体もデジタル化により変革されつつある。

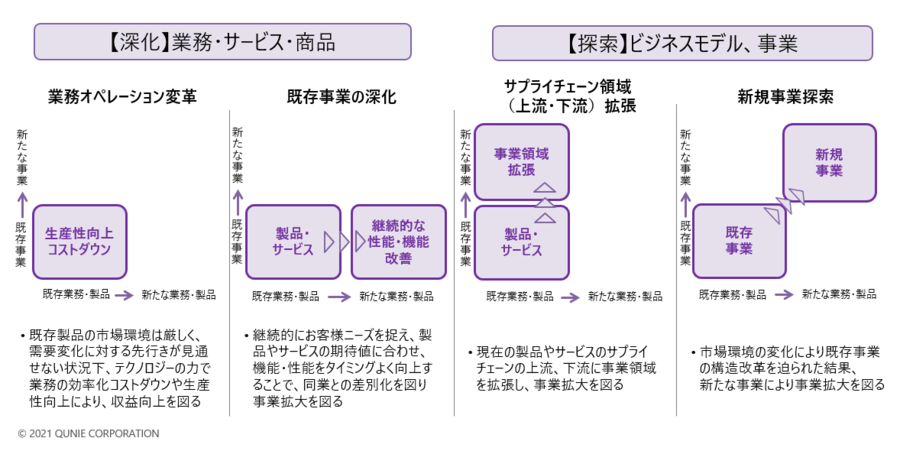

テクノロジーをてこに事業のトランスフォーメーション、さらにはコーポレートトランスフォーメーションを実践しようとする企業が取り組むべき領域として、4つの領域が考えられる。(図3:デジタル変革に向け実践している企業の変革領域)

一つ目は、既存製品の市場環境が厳しく、需要変化に対する先行きが見通せない状況下、テクノロジーの力で業務効率化に取り組み、コストダウンや生産性向上により、収益向上を図る自社内のオペレーション変革への取り組みである。

二つ目は、デジタル技術を活用して製品・サービス自体をインテリジェンス化し、顧客・市場との接点を増加させ、デジタルで繋がれた業務を構築するなど、自社業務・事業をさらに深化させる取り組みだ。製品やサービスを利用もしくは所有することで創出される期待値に合わせ、機能・性能をタイミングよく向上することで、同業と差別化して事業拡大を図るものである。

三つ目は、既存業務・事業だけではなく、従来直接接点を持つことが限定されてきたエンドユーザーやサプライヤー企業との接点を作り、サプライチェーンの上流・下流へ自社の事業を拡大し、新たな事業を拡張する取り組みである。素材・部品メーカー等の最終消費者から遠い企業も、継続的に顧客ニーズを捉えて製品機能改善や既存業務の変革を推進し、機能拡張や製品開発に役立てている。さらに、設備・装置メーカーでは、自社の業務の範囲を広げ、自社製品の導入先メーカーまで垣根を越えてデータを繋げ、ものづくり工程における製品不具合を検知する新たなサービス展開もされている。このように、中長期的な企業価値向上に向け、ビジネスモデルを革新することは、一層重要な要素となりつつある。

四つ目は、新規事業の取り組みである。既存事業の市場環境に左右されることなく、業務・サービス・商品の深化を常に考えながら、ビジネスモデル、事業モデルの探索を並行して検討する両利きの経営こそが、今後の事業継続の鍵になるのではないだろうか。

図3:デジタル変革に向け実践している企業の変革領域

DX実践企業からの取り組みテーマの類型化

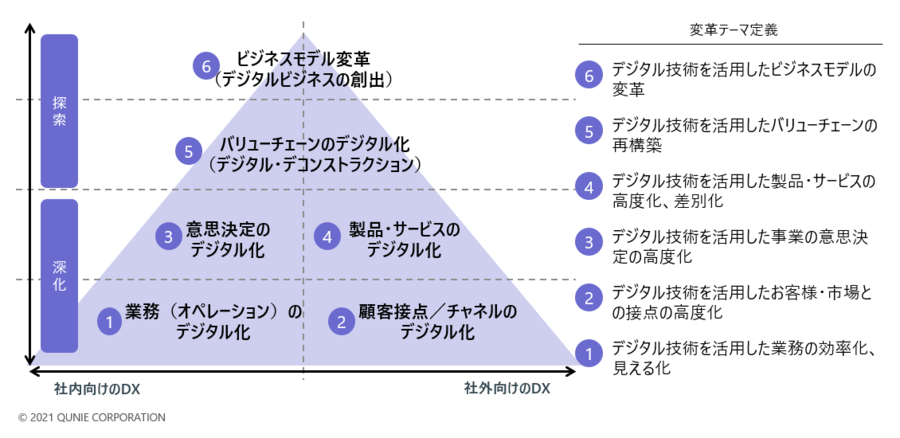

我々は、DX実践企業の取り組み事例について継続的に調査・分析を行い、デジタル化を進める上でのエッセンスを整理し、デジタルを活用したビジネス変革を以下6つのDX類型に定義した。(図4:DX実践企業からの取り組みテーマの類型化)

図4:DX実践企業からの取り組みテーマの類型化

既に、業務(オペレーション)のデジタル化(①)に取り組み、小さな成果を創出して企業の変革に結びつけている企業もあれば、デジタル化された業務をもとに、さらに事業・業務の意思決定のデジタル化(③)に繋げている企業もある。当初のデジタル活用は、ソーシャルメディアに代表される社外で発信される情報や、社内システムのデータを活用・分析、その結果をもとに考察し、業務を改善したり、新たな施策を立案したりする取り組みが多かった。現在は、情報をデジタルに置き換えることが難しい手書きで書かれた帳票や報告書、経験者の知見などの暗黙知、工場内の異常を知らせる音や臭いなどについても、センサー機器や通信手段の性能の向上と共に、情報のデジタル化が加速している。一方で、これからDX組織を立ち上げ、推進に着手するという企業もあり、DXをてこにトランスフォーメーションに取り組む企業も出始めている。

本DX類型をもとに、まず事業の現状と目指す姿を踏まえ、企業独自の強みやコアコンピタンスを分析し、社内業務のオペレーションの効率化や生産性を高める取り組み、意思決定などを徹底的に追求する。そこから小さな成果を積み重ね、自社のデジタル力を企業内に蓄積していくことが有効だ。その後、小さな成果をてこに、顧客接点、チャネルのデジタル化や製品・サービスのデジタル化など、社外に向けた取り組みを実践し、自社だけではなく、顧客、パートナー企業とともにデジタル果実を創出することで、デジタル化の取り組みを広げることが可能となる。

企業がデジタル化の取り組みに精通し、特定領域だけでなく、DX類型にある一連の取り組みを推進し、効果を創出するまでには2~3年かかることもある。しかし、たとえ時間がかかったとしても、社内におけるデジタル化を加速させ、社外に向けた顧客接点を強化する。そして、図4の「深化」にあたる製品・サービスのデジタル化(④)、さらには「探索」にあたるバリューチェーンのデジタル化(⑤)というところまでステップバイステップで推進するアプローチこそ、長期的な視点で有効だと考えている。

DXへの取り組みアプローチ

次に、実際に企業がDXに取り組む際の具体的な進め方について考えていきたい。

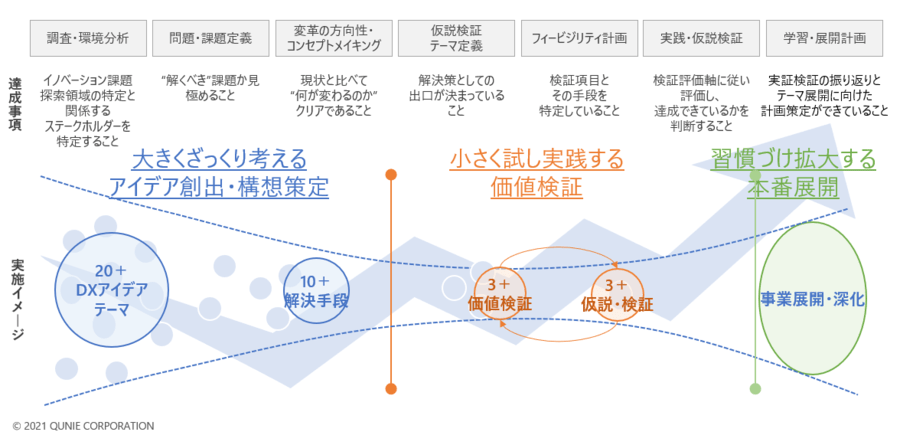

アプローチには、3つのフェーズがある。(図5:DXへの取り組みのアプローチ)一つ目はアイデア創出・構想策定フェーズで、DXアイデアの創出とその構想策定を主に行う。二つ目は価値検証フェーズだ。ここでは、仮説検証を目的に、前フェーズで策定した構想・アイデアのビジネス価値や、実現手段となるテクノロジーで目標を達成できるかを検証する。三つ目の本番展開フェーズでは、仮説検証で小さく取り組んだ状況を振り返り、具体的に業務やビジネスへの展開計画を策定し、事業展開・深化に向けて変革を推進するフェーズとなる。このようなアプローチをとることで、変革への取り組みに対し想定されるリスクを低減し、手戻りや進捗の停滞感なくDXアイデアの実現を達成することができる。

特に、検討の初期段階は、細部にこだわったDX構想に時間をかけるのではなく、“大きくざっくり考える”というイメージを持ち、とにかく推進することが重要である。たとえラフなアイデアであっても、走りながら考え、前に進めることを意識し、事業として本当に解くべき課題は何か、業務・事業を変革するための課題は何かを深めることに重心を置いたうえで、関係するステークホルダーと議論しながら見極めていくことが大切である。

図5:DXへの取り組みのアプローチ

自社を取り巻くステークホルダーの変化とその影響から動向を推測する

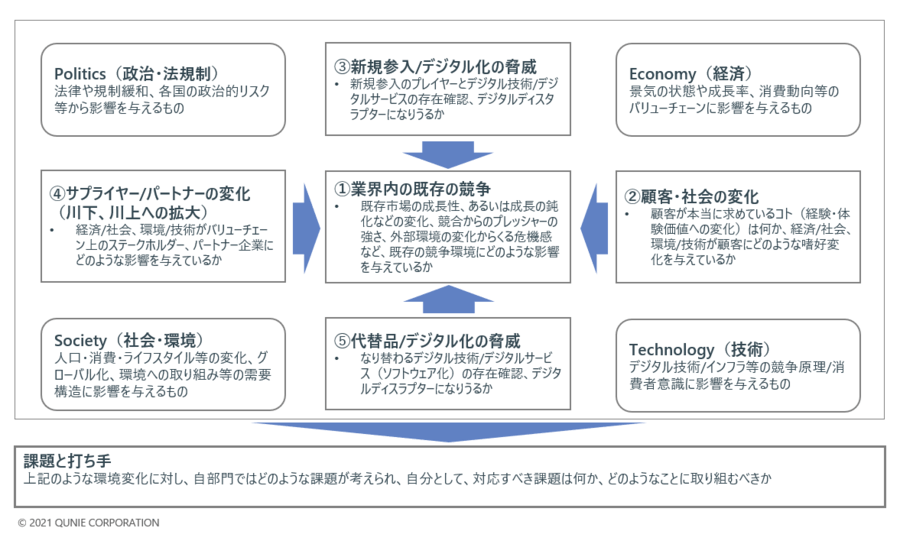

デジタル化の取り組みは、データやデジタル化によるビジネスの変革、さらには企業変革を目指すべきであり、長期展望に立って推進することになる。それには、基本的なことかもしれないが、検討の初期段階(アイデア創出・構想策定フェーズ)にて企業を取り巻く環境分析を行い、関係するステークホルダーの動向を見極めることを推奨する。

ステークホルダーの環境分析では、自社の顧客やサプライヤーという直接の需給関係となるステークホルダーのみならず、バリューチェーンを構成する川上・川下に至るまでを俯瞰し、より広範囲にわたりバリューチェーンを構成するプレイヤーをとらえてそれらの変化を見極める必要がある。なぜなら、バリューチェーンを構成するプレイヤーとして、他社の事業や業務領域へ進出することを模索する企業や、既存バリューチェーン以外からの新規参入プレイヤーが台頭することが考えられるからである。さらに自社が提供する製品・サービスにとっての、デジタル化により代替されうる脅威をとらえる必要もある。以下に自社を取り巻くステークホルダーの変化を見極めるために有効なフレームワークを紹介する。(図6:環境変化分析フレームワーク)

本フレームワークを活用することで、顧客や社会、自社のステークホルダーの変化とその影響を考え、今後のビジネス機会と想定される脅威やリスクに加えて、ビジネス変革の可能性を探ることが可能となる。それにより、自社の事業や業務がどのように変革するのか、何が変革されるのかを俯瞰することができる。

図6:環境変化分析フレームワーク

DXアイデア具体化に向けたストーリー作成と課題に対する打ち手の共有

自社を取り巻く環境変化に対し、自部門ではどのような課題が考えられ、自分達として対応すべき真の課題は何か、どのようなことに取り組むべきか、その具体的な検討に向け考えていきたい。

DXとして取り組むテーマとして選定されたDXアイデアの価値創出に向けては、デジタル技術やデータの具体的な活用方法としてのHOWを検討しがちである。しかし、まず検討すべきは、顧客、従業員、もしくは業界など、ビジネスとして価値を提供する具体的な対象と、その対象が抱えている課題やニーズは何かを定義することである。

例えば、「情報システム組織を自社に抱えることができない中小中堅企業(=対象)におけるシステム運用・管理者に従事する人材不足を解消するとともに、システムから創出されるデータを幅広く活用・分析し、現場で働く人々の生産性向上と新しい働き方を実現する(=課題)」といった課題設定を行う。

解くべき課題が見極められたら、自社として提供可能な価値や、他社が模倣できない独自性、DXで創り出す価値と優位性、その優性性を確保する土台となるものを具体化する必要がある。例えば、「新しい働き方に向け、単にシステム運用サービス提供ではなく、働き方やシステム運用・管理から生みだされるデータを分析し、課題解決ソリューションをワンストップで提供することで、働き方を変革する」といったように具体化をしていく。

筆者はこれまでの経験から、DXの取り組みは一つの組織やテクノロジストだけの集団では完結できないものであり、他組織や他社と共創・コラボレーションして推進する必要があるものだと考えている。そうなると必然的にステークホルダーが多く、かつ複雑になるため、DXアイデアを説明する際は、取り組みテーマであるDXアイデアの背景・課題認識、対象とする市場やターゲットユーザーにとっての価値は何で、主体となって実施するのは誰かというストーリーとして捉え、課題に対する打ち手を推進メンバーと共有しながら進めることが肝要である。

共有にあたっては、以下に記載しているDXキャンバスを活用することを推奨する。DXキャンバスとは、DXアイデアを整理し共有するためのシートで、DXテーマを推進する際に有効な検討領域を10個に整理するフレームワークだ。(図7:DXキャンバス)

本フレームワークを活用することで、ビジネス/業務がどのように変革するのか、DXアイデアの価値創出と提供のために、ビジネスモデルや商流、業務をどのように変革するのか、何が変革されるのかを具体化することができる。詳細な使い方やポイントについては、本連載の別記事にて解説することとしたい。

図7:DXキャンバス

※DXキャンバスはビジネスモデルキャンバスをもとにクニエが開発

DXキャンバスを活用して、関係者インタビューを実施し、インタビューから得られた意見を洞察する。表層的な問題に対する対処療法で解決するのではなく、なぜそうなっているかを深掘検討し、真因に対する課題仮説を立案することが重要である。自社・自部門と類似する同業他社の事業計画や事業課題、取り組みテーマなどを調査し、自部門にとっての脅威、自部門の優位性を分析することで、どの程度の変革が必要か検討することも忘れてならない。

おわりに

デジタル化に向けた取り組みにまだまだ踏み出せていない状況が散見される。何かを始めるのに遅すぎるということはない。今日がすべての第一歩ととらえ、自部門でDXに取り組むとしたらどのように推進するか、DXキャンバスをはじめとしたフレームワークを活用して、考えてみてはいかがだろうか。

本連載の次回記事では、DXに取り組んでいるものづくり企業の事例をもとに、推進における考え方を解説したい。

- [1] 経済産業省 中部経済産業局(2016), “「2040年のものづくりの未来の姿」(2040年ものづくり未来洞察調査)”, https://www.chubu.meti.go.jp/b21jisedai/report/miraidosatsu/, (参照2021年10月18日)

- [2] 経済産業省(2020), “DXレポート2(中間とりまとめ)”, https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201228004/20201228004-2.pdf, (参照2021年10月18日)

あわせて読みたい

-

2020.03.25

デジタルトランスフォーメーション(DX)への第一歩 ~…

【第1回】変革に必要な真のデジタル技術活用とは

デジタルトランスフォーメーション担当

- AI

- DX

- IoT

- デジタルラボ

- 人材戦略

-

2020.08.12

デジタルトランスフォーメーション(DX)への第一歩 ~…

【第5回】日本のものづくりにおけるWithコロナ/AfterコロナのDX

辰巳 綾夏

- COVID-19

- DX

- デジタライゼーション

- デジタルラボ

- 働き方改革

- 経営戦略

-

2021.03.04

日本企業におけるデジタルSCMの方向性

意思決定の質とスピードを向上させるデジタルテクノロジーの活用法とは

宍戸 徹哉

- AI

- DX

- SCM

- データマネジメント

- デジタライゼーション

- 小売・流通

- 経営戦略

- 自動車・自動車部品

- 製造業