2024.11.18

データドリブン経営に向けた第一歩

データ統合に不可欠なIT部門の推進力

内田 秀雄

Summary

- ・近年、日本企業で「データドリブン経営」の重要性が認識され始めているが、他国と比べてまだ発展途上にある。特にデータ統合が実現できていないことが主要な障壁となっており、解消するにはIT部門とビジネス部門の連携が不可欠

- ・データ統合の実現に必要な3要素は「推進主体」「業務の変革意識」「扱うデータ範囲」

- ・新規データ活用業務はビジネス部門が強く推進している一方、既存業務との統合には課題があり、その解決にはIT部門の役割が大きい

- ・データマネジメント組織(DM組織)設立の適切なタイミングの見極めと、ビジネス部門とIT部門が連携した組織形成が、持続可能なデータドリブン経営実現の鍵

はじめに

近年ではDXやデータ活用の重要性が高まり、日本企業でも「データドリブン経営」の概念は徐々に浸透している。「データドリブン経営」とは企業が意思決定を行う際に、直感や経験に頼るのではなく、データ分析に基づいて判断する経営手法である。これを実現するためには、データを蓄積・管理するIT環境、データ品質やデータ活用を推進する体制、そして意思決定プロセスの見直しが必要となる。日本の組織文化や意思決定プロセスは従来の経営層が主体となるトップダウン方式である。そのため、データドリブンなアプローチの導入にはIT部門とビジネス部門が連携した業務変革やIT部門主導の環境構築が不可欠である。これらの要因から、日本での導入実績は他の国々と比べると途上の状況である。

本稿では、昨今多くの企業が掲げる「データドリブン経営」を実現するために、最初に遭遇する障壁である「データ統合」をどのようなアプローチで乗り切ったのかを大手公益事業者A社の事例をもとに論じていく。すでに「データドリブン経営」を目指しながらも、社内調整に難航している経営層や効果的な支援策を模索しているIT部門の方の参考になれば幸いである。

全社的なデータ活用に向けた推進体制構築の遅れ

まずは日本情報システム・ユーザー協会(以下JUAS)による「企業IT動向調査報告2024」をもとに、データ活用状況と課題を整理する。

JUASの調査によると、19~23年度のデータ活用状況において、「組織横断的にデータ活用ができる環境を構築し、ユーザーが利用している」と「一部の事業や組織でデータ活用できる環境を構築している」の合計が19年度の60.1%に対して、2023年度は70.3%へと増加している。この数値から、データ活用環境を構築する会社が増えており、日本全体で取り組みが活性化していると考えられる。一方でデータ活用に関する課題として「データマネジメント人材の充足」が最も大きな課題として挙げられており[1]、日経コンピュータの記事でも「全社的なデータ活用で十分な効果が得られている」と回答した企業はわずか2.2%にとどまっていた[2]。

これらのアンケート結果に鑑みるに、さまざまなシステムに分散するデータを適切に統合・運用するデータマネジメント体制を構築できていないことが、データドリブン経営開始の大きな阻害要因になっていると言える。

データドリブン経営の取り組み事例 - データ活用環境整備後のデータ統合の難しさ

本章では、データドリブン経営の第一歩として「データ統合」に取り組んだ事例を紹介する。データドリブン経営の実現を戦略として位置付ける会社共通で対峙する障壁として、既存データの統合の難しさが存在する。

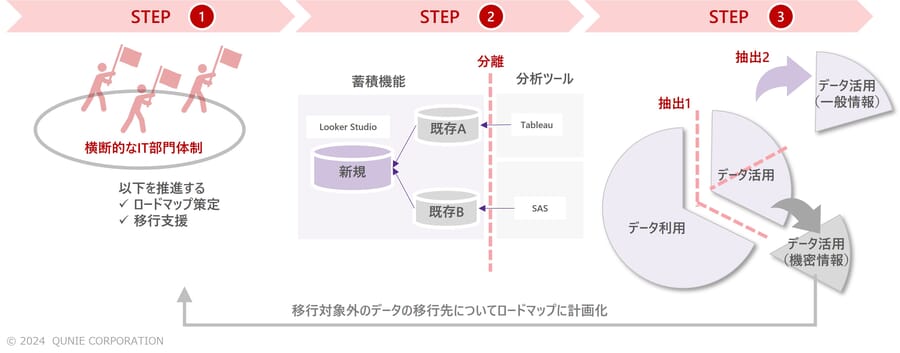

データドリブン経営を目指して取り組む最初のデータマネジメント施策として「データ活用環境の整備」を挙げる企業が多い。SaaSやPaaSを活用することで開発期間を短縮し、コストも低減できるため、データ活用環境整備のハードルは低くなっている。今回紹介するA社でも、業務でのデータ活用の推進に向けてクラウド利用を前提としたデータ活用環境の整備から着手した。また、データ利活用戦略として「IT環境」「データ」「組織・人材」を施策の柱と定め、実行していく方針を策定した。3本柱の一つである「IT環境」の将来像を「ITグランドデザイン」として定義し、図1の通りSTEP1では全社横断的なデータ活用基盤を新規構築して、STEP2では既存データ活用基盤からデータ・機能を順次移行する方針とした。 STEP2でのポイントは、数年後に控える大規模な既存データ活用基盤のEOL(End Of Life:製品ライフサイクルの終了)であり、長期的なITコストの削減の観点からもデータ統合を早期に進める必要があった。

図1:ITグランドデザインに則ったデータ活用基盤の整備ロードマップ

A社は前述の「ITグランドデザイン」に則り、新データ活用基盤は無事カットオーバーを迎えた。しかし、次のステップである既存データ活用基盤からのデータ・機能の移行検討が進まない事態が発生した。なぜならば、既存データ活用業務に対してビジネス視点での推進力が働かないためである。新規のデータであれば、新規データ活用業務を行う目的で基盤が構築されているため障壁はないが、扱うデータが異なる既存データの場合は移行の難易度が高くなる。

データ統合の推進に検討が不可欠な3要素

新規データ/既存データ活用の推進に向けたデータ統合を実現する際に検討が不可欠な3要素として、「推進主体」「業務の変革意識」「扱うデータ範囲」を挙げる。これらを重要視した理由は以下の通りである。

・推進主体:

データ活用業務の実現に向け、システム化を具体的に検討して予算提案から実行に関する社内調整の加速が必要であるため

・業務の変革意識:

データ活用業務を一過性の取り組みにするのではなく、ビジネス部門に定常的な活動として根付かせるため

・扱うデータ範囲:

セキュリティ対策に伴う技術的な課題やコスト面での課題によりシステム化を阻害する要因となるため

個社の状況により差異はあるだろうが、取り扱うデータが新規か既存かによってビジネス視点での推進力は異なる傾向があり、一般的に新規データ活用業務はビジネス視点での推進力が強く、既存データ活用業務では弱まる。上記3要素の観点から、理由を示す。

新規データ活用業務

・推進主体:

ビジネス部門がワーキンググループ(以下、WG)を立ち上げ、DX部門がそれを後押ししている。そのため社内でも活動が認知され、システム化が円滑に進む。

・業務の変革意識:

ビジネス部門がユースケースを定義して自分ごととして捉え、目的や目標が明確。そのためビジネス部門のKPIとも連動しており、数年後も業務として定着する見込みが高い。

・扱うデータの範囲:

WGごとに必要なデータに限定しているため、セキュリティや技術的な懸念事項も少ない。そのためシステム化のハードルが低く、投資対効果も得やすい。これは「スモールスタート」や「クイックウィン」に則った進め方であり、成功事例も多い。

既存データ活用業務

・推進主体:

ビジネス上の課題がなければWGを立ち上げないため、推進主体が不在となる。そのため、IT部門のタスクであるデータ統合に向けたプロジェクトが立ち上がらない。

・業務の変革意識:

利用者が自分の使っている分析ツールが変更になることで使いづらくなるのでないかと懸念を示してしまう。そのため、ビジネス部門が反対者の立場となりデータ統合に向けた説得が難航する。

・扱うデータ範囲:

新データ活用基盤への単純な移行となるとデータ移行対象が膨大で、機密情報も多く含む。クラウド環境への移行も伴うため、セキュリティ面でのハードルが高くなり、それに見合ったセキュリティ対策を講じることで、投資対効果が得られにくくなる。

図2:新規データ活用業務と既存データ活用業務の比較

A社では、DX部門とIT部門が分かれており、役割分担はDX部門が新規データ活用業務の支援、IT部門が既存データ活用業務の支援となっていた。この場合は部門間に溝が生じやすく、特に「推進主体」に問題が生じると致命的になるため、それを補完するための配慮や仕掛けが必要だった。

次章では我々が推奨する「IT視点による後押し」を通じて問題を解消したアプローチを紹介する。

IT視点での後押しの必要性

前章で説明した通り、新規データ活用業務はビジネス視点での推進力が強く、徐々に扱うデータの範囲が拡大していく性質がある。一方で、既存データ活用業務はビジネス視点での推進力が弱く、システムのあるべき姿を実現するためにITグランドデザインに沿ったシステム移行といったIT視点での後押しが必要となる。

本章では、「推進主体」「業務の変革意識」「扱うデータ範囲」の観点の施策を順番に実行するIT視点のアプローチについて説明する。なお意識的にデータ統合を避け、新規データ活用業務の自然な拡大に委ねるアプローチもあるが、A社の事例では“膨大な既存データから顧客のニーズを把握して付加価値の高い新サービスを早期に提供する”という経営戦略上、既存データを効率的に統合する形に整理した。

3つのSTEPを設定し、「推進主体」「業務の変革意識」「扱うデータ範囲」の要素における課題を順番に抽出して解決の方向性を検討した。

STEP 1(推進主体):横断的なプロジェクト体制の構築

まず、今回の事例ではデータ統合の「推進主体」をIT部門とした。なぜならば、IT部門は各システムのロードマップを作成して、それを確実に実行する役割があるからである。一般的にも、システムを整備する部門が担当することで推進力の向上が期待できる。ただし複数の既存分析基盤にまたがる場合は、作成したロードマップを統合的に管理するために部門横断でのプロジェクト・組織として一任することが望ましい。また、ロードマップの対象に新データ活用基盤も含めることで、後述のSTEP3でのセキュリティ対応に関してDX部門との情報連携を強化し、対立構造を和らげる効果もある。

STEP 2(業務の変革意識):機能分離

次に、「業務の変革意識」についてデータ蓄積機能と分析ツールを分離して設計した。蓄積機能はIT部門が主体的に構築する。一方、分析ツールの構築にあたっては利用者を業務の親和性などを基準に業務グループとしてグルーピングし、業務グループごとにソリューションを選定する。これにより、利用者が多く業務インパクトの大きい業務グループには既存の分析ツールを継続利用する選択肢も設けることでデータ統合のハードルを下げられる。一般的にも共通機能と個別機能に分割し、個別機能に対するビジネス部門の関与を高めることで、抵抗感を和らげることが期待できる。なぜならば、心理学の動機付けに関する理論である自己決定理論によると「自発的に選択している」と感じることで、内発的な動機が高まるからである[3]。

STEP 3(扱うデータ範囲):移行対象データの絞り込み

最後に「扱うデータ範囲」を限定する。今回の事例では既存のデータ活用基盤にすべてのデータが一元的に保管されていたため、「バリューチェーンを支えるデータ利用業務」と「バリューチェーンにインサイトを与えるデータ活用業務」に分類し、新規データ活用業務に親和性の高い後者を移行対象とした。さらに、個人情報を扱わない業務に絞ってデータを移行すれば機密情報を扱うケースが少ないため、セキュリティ面でのハードルを下げることができる。一方で、移行対象外の業務についても、DX部門が新データ活用基盤に対して十分なセキュリティ施策を実施した上で順次移行することで、将来的なデータ統合に備えられる。いずれの場合も、移行先で動作するようにデータ構造を維持したままでの移行をIT部門が保証して進める必要がある。一般的にも新データ活用基盤をクラウド環境で整備するケースが多いため、機密情報を含むデータ移行の際には移行対象データを絞り込むことが望ましい。なぜならば、データの機密度に応じて各社でセキュリティ施策が定められており、機密度が高い場合はコスト負担が増加する可能性や、不十分なセキュリティ対策のままだと、セキュリティ部門から新データ活用基盤自体の利用停止を求められる可能性があるからである。

A社はこのIT視点のアプローチ(図3)をとったことで、データ統合を円滑に進める道筋をつけることができた。

図3:解決のアプローチ

データマネジメント組織のタイミングと役割

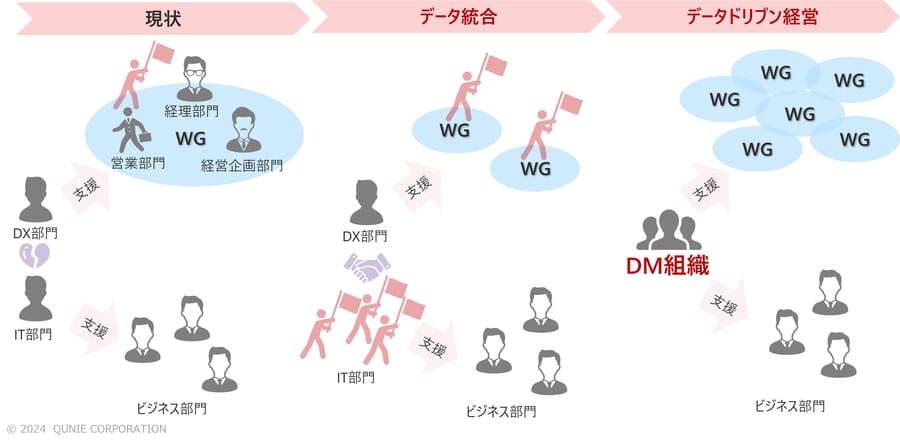

データドリブン経営を目指してデータマネジメントを推進していく体制として、データマネジメント組織(DM組織)がある。これはビジネス担当者とIT担当者から構成することで、ビジネスおよびIT双方の視点で各WGをマネジメントする仕組みである。DM組織は、データの利用方法や方針について最終的な決定を行う「データオーナー」、データの構造や設計を担当し技術的な統括を行う「データアーキテクト」、ビジネス面で担当者に寄り添いデータの利用支援を行う「コンシェルジュ」の最低3つの役割から構成される。

DM組織構築のタイミング

DM組織の構築は、データ活用の成熟度が高まり、複数のWGが常に立ち上がる状態になったタイミングで検討することが望ましい。データ統合の局面ではIT視点での整理で十分であり、ビジネス視点でのマネジメントは不要なため、DM組織の構築は必須ではない。ただし、A社のように顧客の個人情報を広く扱う企業では全社的なデータ管理が必要であり、個々のビジネス部門のみでは対応しきれないため、DX部門とIT部門の密な連携を通じてデータ統合の障壁を乗り越える方法もある。

A社では、DM組織がない状態だと顧客ごとに最適化した提案を行う1to1マーケティングなどの施策ができず、データ活用の選択肢を狭めてしまうことになる。そのため、その後の新規データ活用業務の拡大に沿ってDMに関わる人材を徐々に集めることでDM組織を形成する道を選択し、データドリブン経営への到達を目指した。

DM組織が果たすべき役割

DM組織では、ビジネス目標達成のためにデータセキュリティとデータ品質の管理を専門的に行う。これによりデータの範囲や活用方法が厳格に規定され、企業全体のデータ活用能力を高めて競争力を強化できる。ビジネス目標に関する効果としては、意思決定の精度向上や業務効率化、顧客ニーズ把握による売り上げ向上などが見込まれる。DM組織を形成する場合、WGごとに目指す効果を定義し、これらの合算効果とDM組織の稼働コストを比較し、十分な費用対効果が得られることを確認してから実行に移すべきである。また、DM組織のメンバー構成にはDX部門とIT部門からメンバーを出し合い、双方の知見をシームレスに活用することで、データ活用業務の効率性や有効性を高めることが期待される(図4)。

図4:データドリブン経営に向けた体制作り

おわりに

日本企業におけるデータドリブン経営の実現に向けたデータ統合の重要性と、その障壁についてA社の事例を通じて考察した。データ活用環境は整備されつつあるものの、データマネジメント人材の不足や業務の変革意識の欠如が、全社的なデータ活用を妨げる主要な課題として浮き彫りになっている。

A社では、新規データ活用業務の推進に成功する一方で、既存業務との連携に課題が残っていた。データ統合を実現するためには、推進主体の明確化や業務の変革意識の醸成、扱うデータ範囲の適切な設定が不可欠であり、データ統合のハードルを下げるにはIT部門による後押しが重要である。今後データドリブン経営を目指す企業は、DM組織の構築を含む体制整備を進めることが実現への近道である。

本稿が持続可能なデータドリブン経営実現の一助となれば幸甚だ。

-

[1]

一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会(2024), “企業IT動向調査報告2024”,

https://juas.or.jp/cms/media/2024/04/JUAS_IT2024.pdf (参照2024年11月5日)

- [2] 日経コンピュータ 2023年12月21日号, “特集記事「残念なデータドリブン経営」からの脱出法”, 株式会社日経BP

- [3] Ryan, Richard M, Edward L. Deci(著), “Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness” 2017年2月14日, The Guilford Press

あわせて読みたい

-

2023.12.18

概念データモデルから始める真にデータドリブンな製造業DX

自社の全てをデータで語る

武井 晋介

- DX

- ERP

- データマネジメント

- デジタライゼーション

- 製造業

-

2023.06.27

300の事例から見えたデータマネタイゼーションの事業創…

【第1回】「データマネタイゼーション」とは何か

和田 真洋

- DX

- IoT

- ITマネジメント

- データマネジメント

- 新規事業

- 経営戦略

-

2023.10.05

小売業界の「需要予測AI/ロジック」導入を成功に導く改…

Data Drivenな需要予測と計画業務実現の具体的な進めかた

林 瑛治

- AI

- DX

- SCM

- データマネジメント

- 小売・流通