2024.04.08

持続的なDXの効果創出に向けたBizOpsへの取り組み

雨谷 幸郎

近年は国際情勢の変動も激しく消費者動向も多様化し、社会の流動性が高くなってきている。その変化に対応すべく日本企業の多くがデジタル技術を活用したDXの取り組みを進めているところである。一方で、DXに投資して活動を進めているにも関わらず、思うような成果が得られない、効果が一時的なものに留まってしまうといった課題に直面する企業も見受けられる。

本稿では、BizOpsを考慮したDXの活動を持続的に実行し、ビジネス効果を生み続ける手法について解説する。

DXの推進において直面する課題

デジタル技術の進歩により、多くの企業が新しいサービス開発、高度なデータ分析/分析結果に基づくマーケティングの高度化、自社ビジネスへのIoT導入などDX実現に積極的に取り組んでいる。その結果、一部の企業は市場での競争力強化といった成果を上げている。このトレンドは今後も拡大し、企業の成長やイノベーションに重要な役割を果たすことが想定される。

その一方で効果が創出されない、DX施策に取り組んでも一過性のものに留まり、組織に定着化せず効果が持続的に創出されないといったケースも見受けられる。例えば、営業業務の高度化を図るべくSFA(営業支援ツール)やMA(マーケティングオートメーション)といったデジタルツールを導入した場合に、導入した当初はツール利用による効率化の効果が創出されるものの、時間が経つにつれ業務で利用されなくなり、投資対効果が見いだせなくなるだけでなく、利用されないツールの維持費用が無駄に発生してしまうということが挙げられる。

DXの実現に向けた取り組みが持続的な成果を生み出せない、または一時的なものに留まる根本的な理由は、以下の3つにある。

1.経営と現場業務の断絶による意識の乖離

経営陣が策定する計画が抽象的であり、実務担当者がその意図を理解できない場合がある。経営陣は売上向上を目的としてDX施策を推進するつもりが、その意図を酌み切れていない現場が自己判断で施策を実行し、その結果DX施策の主眼が「業務効率化」に置かれてしまい、経営陣の想定とは違った形でDX施策が進んでしまう。

2.組織間の壁

各部門が個別にDXに取り組むことで、部門ごとの効率化は達成できたものの、全社としての成果を最大化できない。組織全体としての協力や情報共有が不十分だとDXが個別最適に留まり、全社から見た成果としてはインパクトのない結果になってしまうことが多い。

3.リソース(経営資源)の不足

DX推進には、適切な人材やIT技術などのリソースが不可欠である。しかしながら、これらのリソースが不足している場合、施策の実行が思うように進まないことがある。人材不足や技術的な制約がある場合、施策の計画段階から問題が生じる可能性も想定される。

BizOpsによるDXの課題解決

全社でDXを推進し、成果を最大化していくためにはBizOpsの手法を取り入れるのが有効であると考える。BizOpsとは、ビジネスサイドとオペレーションサイドが協働してビジネスを設計・最適化する活動を意味する。この考え方を導入することで、DX施策実行の際に発生しがちな問題の根本原因を解消し、組織全体にとって真に有益なDXの実現を目指していく。

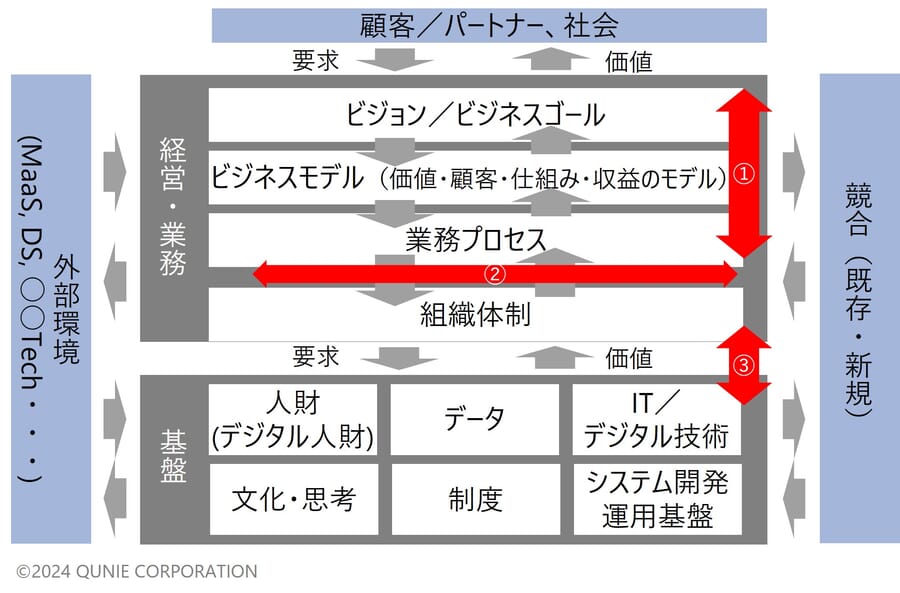

まずBizOpsでは、事業を構造的に捉えていくことが重要である。ここでは、事業を大きく「経営・業務」、「基盤」の2つの階層に分けて考えていく。

- 経営・業務:顧客に対してサービスや商品を提供するための事業活動や業務プロセス、組織体系

- 基盤:IT技術や人材、データといった企業の経営資源

実際にBizOpsの手法を取り入れた場合に考慮すべき箇所について図1に示す。

図1:BizOps実行における考慮事項

まずDXに取り組む際に、構想策定としてビジョン/ビジネスゴールを定義し、それらを達成するために実現すべきビジネスモデルを明確にする。そのビジネスモデルに沿って業務プロセスを設定することにより、経営と業務の断絶は解消される(①)。また、その業務プロセスを実行するための全社的な組織体制を構築することで、組織間の壁の問題も解消できるようになる(②)。

「経営・業務」構造が「基盤」に対して、ビジネスを展開していくために必要となる経営資源を要求する。経営資源は自社のケイパビリティそのものにあたるため、「基盤」はビジネスに対して価値を提供する関係性がある。つまり、「経営・業務」構造で自社が実行したいビジネスを整理し、ビジネスに必要なリソースを基盤として整備していくということになる(③)。

このように、まず「経営・業務」構造を整理した後に、基盤となる経営資源について明確にしてから、導入するIT/デジタル技術や施策を実行するために必要な人財等について定義することで、現実的な取り組みを推進できる。

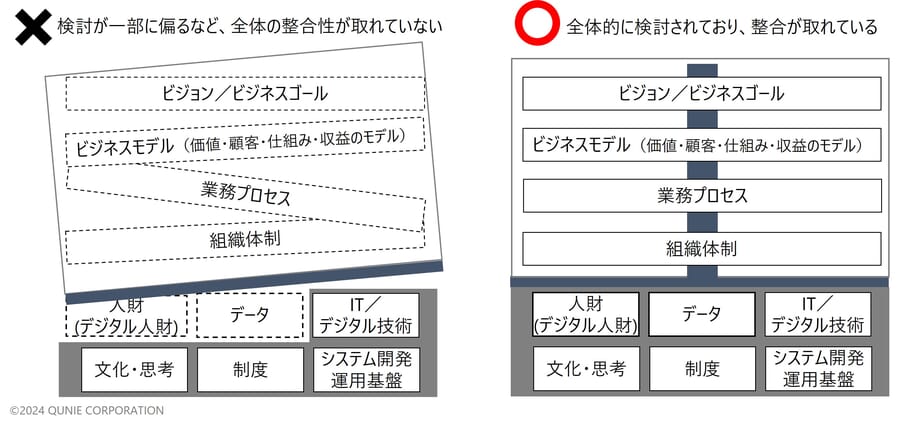

事業を全社的に構造化しないまま一部で検討を進めてしまうと、経営・事業構造と基盤の各要素で整合性が取れずに、全社的な活動を推進することが難しくなる(図2)。そのため、自社のビジネス構造を可視化した上でDXにどのように取り組んでいくかを明確にすることで、DXの実現に向けた施策の取り組みを全社的に推進することが可能となる。

図2:事業の構造化の必要性

全社的な取り組みを進めていく上で、施策によっては中長期的に取り組む必要があるため、計画の途中で進路変更をして、すべてをはじめから実行することは難しい。そのため、施策を整理した後に、その取り組み全体をロードマップとして示す必要がある。

スモールスタートで取り組みを進めていき、一定の効果を見出しながら、その取り組み範囲を拡大・継続していくことが望ましい。このためにはDXの取り組み状況を定期的に可視化し、必要に応じて改善や見直しを行うことになり、そのためには評価指標(KPI)の設定と定期的な測定・評価も重要となる。

BizOpsを考慮したDX推進の事例

DX実現に向けて、BizOpsを考慮したデータドリブン経営に向けた取り組みについての例を示す。

ある企業では全社的なビジネスに資するデータ利活用の取り組みを進めていたものの、データ利活用が各部門に閉じているために創出効果が業務効率化に留まり、売上向上まで至らないという状況であった。そのため、データ利活用を全社的な活動とすべく、構想策定時にまずは企業全体でのデータ利活用状況を構造的に整理し、データドリブン経営に向けて取り組みを実施した。その際の同社の注力事項について、以下に示す。

データ分析の実行体制・プロセス整備

部門横断でDX推進ができるよう、データ利活用の推進組織を立ち上げ、経営課題の解決に向けた分析テーマの設定や分析結果の自社施策への反映といった役割を担う「ビジネスアナリスト」やデータ管理を担う「データスチュワード」などの人材を配置した。また、推進組織は各部門のデータ分析者やシステム担当者と連携役を担うと共に、データ利活用に関する全社的な業務プロセスの整備を行った。

データ・人材整備

データを部門でサイロ化して保持していたため、各部門のデータを一元管理するデータ基盤を用意して、組織横断的なデータ分析が実行できる環境を構築した。また、データ分析・管理を実行する人材も不足していたため、社内育成・外部委託含めて人材を確保した。

ロードマップ策定

データ利活用の展開においては、はじめから全部署を対象とすると行き詰まるリスクがあったため、ロードマップを策定して段階的に活動を実施した。一部署から先行して実行し、効果創出を図りながら他の部署に横展開する形で進めることとした。

おわりに

全社的に継続的なデータ利活用の活動を行えるようにすることで、一時的な効果創出ではなく、中長期的、かつ時間の経過に伴い大きな効果を創出できるようになる。そのため、今後のDXへの取り組みにおいてBizOpsを考慮することが重要であると考える。

あわせて読みたい

-

2020.03.25

デジタルトランスフォーメーション(DX)への第一歩 ~…

【第1回】変革に必要な真のデジタル技術活用とは

デジタルトランスフォーメーション担当

- AI

- DX

- IoT

- デジタルラボ

- 人材戦略

-

2023.12.18

概念データモデルから始める真にデータドリブンな製造業DX

自社の全てをデータで語る

武井 晋介

- DX

- ERP

- データマネジメント

- デジタライゼーション

- 製造業

-

2023.11.09

“IT素人”で進める製造業のデータ利活用

統合クラウドデータ基盤の潮流とデータ民主化

五十嵐 洋樹

- AI

- DX

- データマネジメント

- 製造業

-

2023.11.28

大規模ERP導入/刷新プロジェクトで見過ごされるリスク…

プロジェクトを成功させるために知っておきたいプロジェクト推進側と導入ベ…

庄司 浩一

- ERP

- ITマネジメント

- プロジェクト管理