2022.05.31

国際機関を活用した途上国ビジネスの必要性

著しい成長を見せる国際機関のODAは日本企業にとってのビジネスチャンス

Becquemin, Nicolas(ベクマン ニコラ)

Summary

- ・この20年間あまり、日本の二国間ODAの規模は微増にとどまっているが、国際機関によるODAは顕著に伸びており、日本のODAの規模は相対的な低下傾向が今後も続くと見られる

- ・日本の大手民間企業の新興国・途上国担当部門は日本政府の公的支援に大きく依存し続けている一方、グローバルの大手企業は国際機関向け案件形成の専門部隊を設置し、国際機関のODA案件を効果的に受注している

- ・国際機関の入札には言語など一定のハードルがあるが、日本政府のサポートや他企業とのパートナーシップなどにより克服できるだろう

日本のODAにかつてのようなインパクトはない

かつて国別で世界一の規模を誇った日本の二国間ODA(政府開発援助)は、国際開発において大きな役割を担ってきた。新興国・途上国支援への貢献はもちろん、多くの日本企業に対して新興国・途上国ビジネスの機会をもたらした。しかし、世界経済における日本の重要性の低下に伴い、近年、日本のODAはかつてほどのインパクトを国際開発において与えられていない。だが依然として、多くの日本企業にとって、「途上国ビジネス=日本のODA」という図式は変わっておらず、相対的に縮みゆく市場の中に閉じこもってしまっているのが現状である。

本稿は、新興国・途上国ビジネスを進めるにあたり、日本のODA以外のビジネス機会を模索する日本企業に対して、国際機関のODAという選択肢に着目し、今後の積極的な参画を薦めるものである。

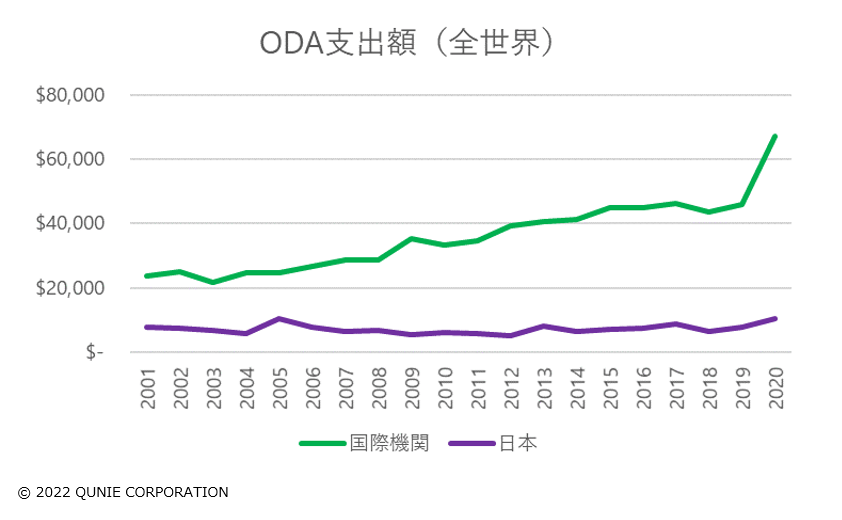

国際開発において生じている大きなトレンドを紹介したい。図1を見ると一目瞭然だが、日本のODA支出額がこの20年間で微増にとどまった一方で、国際機関のODA支出額は顕著に増加している。

図1: ODA支出額の推移(全世界)[1]

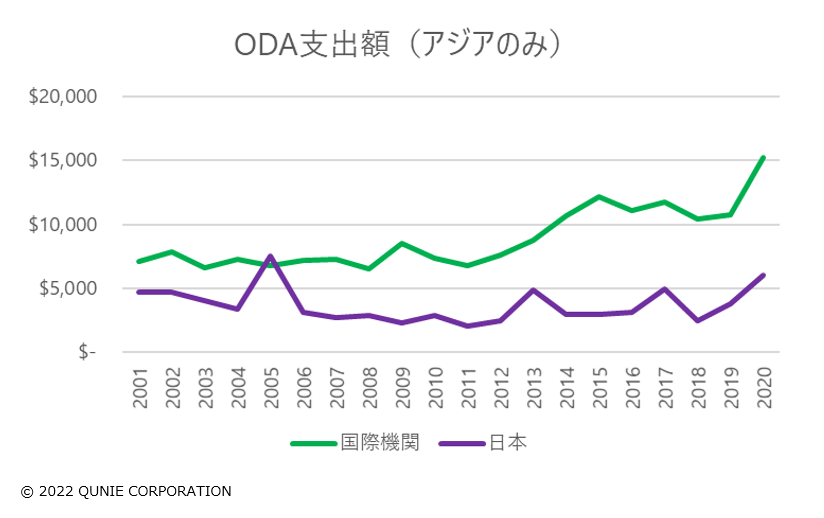

近年は、世界全体で見ると国際機関のODAは日本のODAよりはるかに大きい規模となっており、日本のODAが歴史的に特に注力してきたアジアでも、すでに日本のODA支出額をはるかに上回っている(図2)。

図2:ODA支出額の推移(アジアのみ)[1]

また、近年は日本政府に対して国際機関のODAに対する拠出を増やすようOECD DAC(経済協力開発機構 開発援助委員会)諸国から圧力がかかっているため、このギャップはさらに拡がる可能性がある。日本は歴史的に二国間ODAの割合が比較的高いが(80%)、ODA全体に占める国際機関のODAへの貢献は、他のOECD DAC諸国の平均(41%)を大きく下回っているのが実情である。[2]

これらの状況を踏まえ、日本企業は、国際機関のODAの拡大をビジネスチャンスと捉え、途上国ビジネスの成長のために国際機関のODAの受注を増やすべき時期に来ていると我々は考えている。

日本企業の多くは日本政府を見て途上国ビジネスを行っている

多くの日本企業はこれまで、途上国ビジネスにおいては日本のODAにかなり依存してきた。実際、日本のODAは依然として日本企業が受注しやすい仕組みになっている(これは日本以外の主要ドナーでも同様だが)。しかし、国と自国企業との「紐付き」は、受注額の高止まりや、国際的に競争力のある他国企業ソリューションを調達できないことなどにより、ODAの費用対効果が高まりにくいとしており、援助の「紐付き解除」による費用対効果の向上を求める圧力は国際社会で高まっている。近年、日本も批判の矢面に立たされ、日本のODAの入札をさらに国際的なサプライヤーに開放するよう迫られている。日本企業にとって、日本のODAがいつまでも現在のように有利な環境にあるとは言い切れない。

このような中で、日本企業は国際機関のODA案件に対するビジネスに取り組むことがこれまで以上に重要になるのではないだろうか。確かに、日本企業は国際機関に対するノウハウやプレゼンスが他国企業と比べて不足しているところはあるが、国際市場で革新的で費用対効果の高いプロジェクトを立案する上で、日本企業が競争力を持たない理由は本来ないはずである。

だが、日本企業の途上国関連ビジネスに関連する営業(案件形成)機能の人材配置を見ると、非常に多くの人材が日本政府・JICA向けに配置されている。国際機関の本部のある国などに駐在しているケースももちろんあるが、案件形成というよりは情報収集の位置づけとなっていることが少なくない。例えばフランスの大手企業では、世界銀行などの国際機関向けの案件形成機能が専任で配置されており、案件形成に適した国・地域に人材を配置するのが一般的である。日本企業は、プロジェクトのフィールドとなる途上国には人材を惜しみなく配置するのだが、国際機関向けの案件形成は日本政府向けの人材が兼務の形で、そして多くの場合日本から行っている。どうしても海外企業と比べると国際機関向けの案件形成機能の強さは劣後しがちである。

国際機関のODA案件をもっと積極的に獲りに行くべき

日本企業が日本政府の方を見て途上国ビジネスを行うのは、日本のODAのプレゼンスが高かった時代には理にかなっていた。そして、日本のODAだけ受注できればよいということであれば引き続き合理的である。しかし、日本の経済成長が停滞し、直近では円安傾向が強まる中、日本企業が多くの実績を持つ途上国ビジネスにおいて、国際機関のODA市場が拡大している今の状況を見過ごすのはあまりにもったいないと我々は考えている。

もちろん、国際機関のODA案件の受注には、日本政府のODA案件の受注とは異なるプロセスへの対応が求められる。言語の壁、慣習の壁、また日本企業だからといって優先されることがない環境など、決して楽な道ではない。しかし、国際機関のODAの経験を得ることは、グローバル市場における自社プレゼンスの向上、あるいは競争上の優位性やノウハウ・専門知識の獲得に繋がり、国際機関のODA案件の受注の横展開だけでなく、日本国内のプロジェクトにも還元することができる。将来のビジネスに対する副次的な効果も念頭において、国際機関のODA案件に対する優先度を高めることを提案したい。

国際機関のODA案件の受注に向けてもやることは同じ

では、国際機関のODA案件を受注するためにはどのような取り組みが重要か。①認知される、②集中する、③早く動く、の3点がポイントだと考えている。まず①は、国際機関に対して自社の優位性を示し、正しく認知されることである。国際機関のプロジェクト担当者は、一般的に最新の市場情報について聞きたがっている。以前はリスクや汚職の疑いを避けるため、民間企業とのコミュニケーションは限られていたが、現在はそのような状況ではない。国際機関のプロジェクト担当者に対して、市場動向や社会環境を踏まえ、自社が参画することでいかに費用対効果の高い開発援助が可能になるかということを日頃からアピールしておくことが重要だ。次に②は、具体的な地域・セクターや技術分野を絞り込むことである。漠然とした状態で何か案件がないかと探すのは避けるべきである。「御用聞き」のようなコミュニケーションは歓迎されないため、自社が取り組みたい地域・セクターを絞り、具体的なプロジェクトの構想を持ってプロジェクト担当者に提案することが欠かせない。最後に③だが、案件が公示されてから入札の準備を始めても遅い。国際機関等が発行するレポートの研究や、関係者との日頃からのコミュニケーション、また案件情報の収集が可能な民間ツールの活用などを駆使して、公示の前に案件情報の収集に努めるべきである。また、国際機関とのビジネスに精通する有識者によるセミナーなどで、国際機関の調達プロセスや案件形成のアプローチのあり方についての知見を深めたり、自社の現況分析や今後の進め方について助言をもらったりすることも、有用な手段だろう。

言うまでもなく、これらは日本のODAにおいても同様の取り組みであることがほとんどであろう。国際機関のODAだからといって特別なことをするわけではない。ただし、プロセスが異なるためそれらを学ぶ必要はある。日本政府は日本企業の国際案件の受注を積極的に支援しているし、民間企業とのパートナーシップにより効率的に進めることもできるだろう。外部のリソースを活用しながら、将来的には国際機関向けの案件形成専任チームを設けることを見据え、まずはプロジェクトベースで国際機関のODA案件の受注に取り組んでみてはどうだろうか。

- [1] OECD(2022), “Total flows by donor (ODA+OOF+Private) [DAC1]”, https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=65072(参照2022年5月26日)

- [2] OECD(2020), “OECD Development Co-operation Peer Reviews: Japan 2020”, https://read.oecd-ilibrary.org/development/oecd-development-co-operation-peer-reviews-japan-2020_b2229106-en#page23(参照2022年5月26日)