2022.01.31

ものづくり企業を変革させるデジタルトランスフォーメーションの勧め

【第3回】デザインアプローチで導出する「DXに取り組むべき理由」

デジタルトランスフォーメーション担当

なぜ、製造業を始めとする多くの日本の大企業でなかなかDXが進まないのだろうか。 DXの本来の定義に立ち返ると、そもそもの前提となる「DXに取り組むべき理由」が顧客起点で定義されているかどうかが、その根本原因を探るうえでの有効なチェックポイントとなると考えられる。

本稿では、業務の効率化による生産性向上においてはある程度の成果が出せているものの、その先のビジネスモデル変革までなかなかたどり着けずにいる企業を対象とし、そうした状況の有効な打開策となりうる、デザインアプローチすなわち顧客起点のアプローチにより「DXに取り組むべき理由」を導出する方法を紹介する。

DXの目的における日本と世界の違い

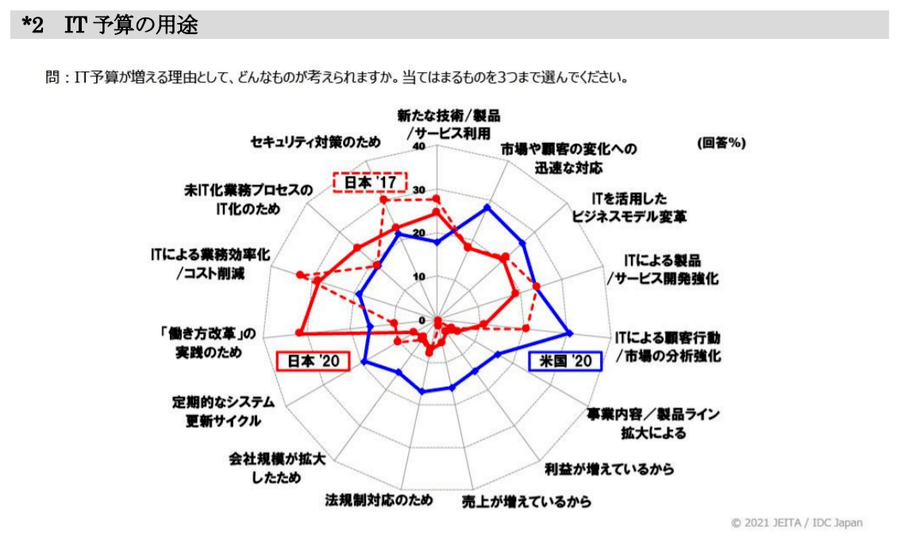

DXが大きな潮流となって久しいが、「DXレポート2」[1]によると、DXの取り組み状況に関して「未着手もしくは一部部門でしか着手していない」と回答した日本企業が実に95%となっており、「世界と比べて日本のDXは遅れている」という論調が根強い。この違いはどこから生まれているのだろうか。その背景を探るうえで、日米におけるIT予算の用途内訳の違いが興味深いため、紹介したい。

JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)の「2020年日米企業のDXに関する調査」[2]によると、IT予算は日米ともに増加傾向が見られる。ただ、その用途の内訳を見ると、米国企業の多くが「市場や顧客の変化への対応」や「顧客行動/市場の分析強化」など市場・顧客把握にIT予算を投じているのに対して、日本企業はIT予算の大半がいまだ「業務効率化/コスト削減」や「働き方改革」など社内の業務改善に振り分けられている。つまり、米国ではDXの目的を「顧客体験価値の向上」に置いている企業が多いのに対し、日本では「オペレーションの改善」に置いている企業が多いのである。

出所:2020年日米企業のDXに関する調査[2]

DXの定義に立ち返る

こうした米国企業におけるDXの目的の置き方は、経済産業省が2018年12月に発表した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」に示されている以下のDXの定義にも通じる[3]。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

つまり、「オペレーションの改善」はもちろん重要ではあるものの、そこを起点とするのではなく、「顧客や社会のニーズ」を起点にDXの目的、すなわち「DXに取り組むべき理由」を定義したうえで、そこからビジネスモデルや戦略を考え、必要なテクノロジーをアナログからデジタルへ切り替えていくという流れが、DXのあるべき姿なのである。

「DXに取り組むべき理由」を導出するためのデザインアプローチ

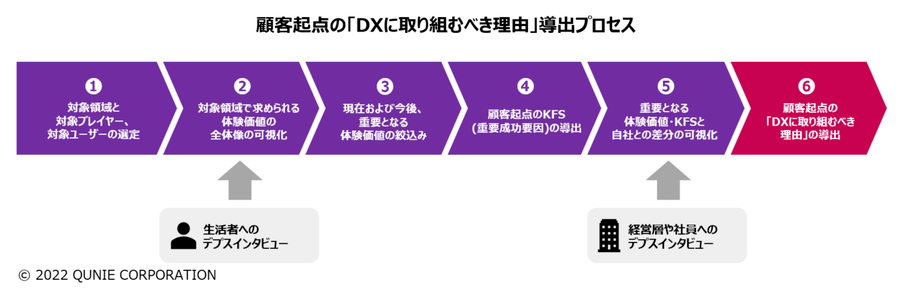

では、どうすれば顧客起点で「DXに取り組むべき理由」を導出できるのだろうか。その有効な方法の一つとして、生活者や経営層・社員などのステークホルダーへのデプスインタビューを起点とするデザインアプローチがある。このアプローチでは、当該領域で重要な顧客体験価値および体験価値を起点とするKFS(Key Factor for Sucess, 重要成功要因)と自社ビジネスの現状とのズレを明らかにすることで、顧客起点の「DXに取り組むべき理由」の導出を行う。

全体プロセスとしては以下の6つからなる。それぞれについて詳細に解説する。

- 対象領域と対象プレイヤー、対象ユーザーの設定

- 対象領域で求められる体験価値の全体像の可視化

- 現在および今後、重要となる体験価値の絞り込み

- 顧客起点のKFSの導出

- 重要となる体験価値・KFSと自社との差分の可視化

- 顧客起点の「DXに取り組むべき理由」の導出

1. 対象領域と対象プレイヤー、対象ユーザーの設定

まず、生活者へのデプスインタビューを行う対象領域と対象プレイヤー、対象ユーザーの幅を設定する。各項目を設定する際に重要なのは、既存業界の直接競合だけではなく、顧客の時間を奪い合っている間接競合や、ポジティブ・ネガティブ両面で極端な行動パターンを持つエクストリームユーザーなども視野に入れながら対象を少し広めに設定することである。そうすることで、これまでは想定できていなかった体験価値が求められていることに気付くきっかけとなる場合が多い。

2. 対象領域で求められる体験価値の全体像の可視化

次に、生活者へのデプスインタビューにより、対象領域で求められる体験価値の全体像を洗い出す。このプロセスで注意すべき点としては、現在求められている体験価値だけではなく、今後求められるであろう体験価値、つまり、まだ大きく充足できているプレイヤーはいないが、今後求められる可能性のある潜在的な体験価値も見逃さないことである。そのためには、デプスインタビューにおける生活者の複数の発言(ファクト)をもとに、その裏に潜む共通性のある深層心理や欲求を「声にならない声」として丁寧に抽出していくことが必要となる。

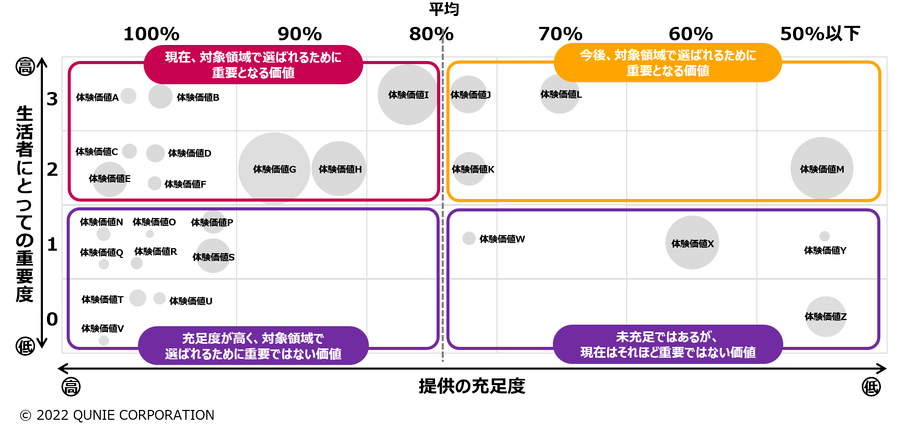

3. 現在および今後、重要となる体験価値の絞り込み

2. で洗い出したそれぞれの体験価値の位置づけを考察しながら重みづけを行う。体験価値の重みづけを行う際は、例えば、「生活者にとっての重要度」と「提供の充足度」の二軸のマトリクスに体験価値の全体像をプロットすることで、現在および今後、重要と考えられる体験価値の絞りこみができ、対応の優先度を決める際に拠り所となる判断基準になることが多い。

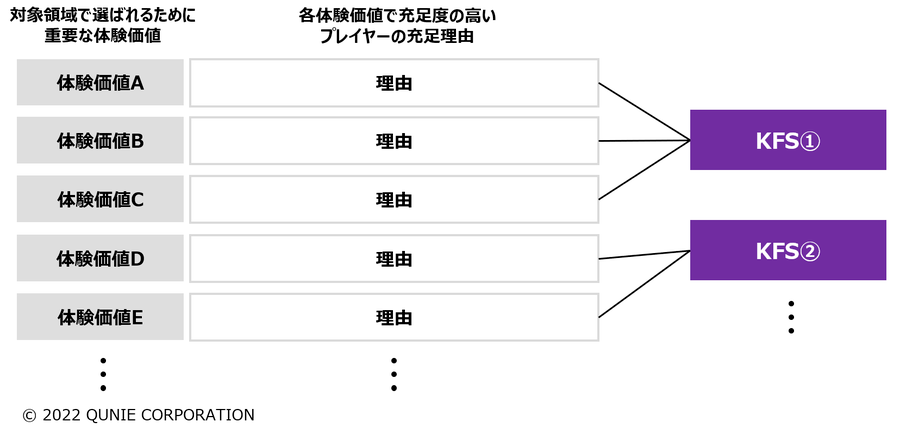

4. 顧客起点のKFSの導出

重要な体験価値が絞り込めたら、価値ごとに充足度の高いプレイヤーをピックアップし、その充足理由を考察する。全てについて考察できたら、それらの理由の多くに共通する要因、すなわちKFSを導出する。その際のポイントとしては、「現在、選ばれるためのKFS」と「今後、選ばれるためのKFS」といったように、現在から未来への時間軸でKFSを色分けできないか試してみることである。そうすることで、最終的に中長期視点を考慮した「DXに取り組むべき理由」の導出につなげられるようになる。

5. 重要となる体験価値・KFSと自社との差分の可視化

経営層や社員へのデプスインタビューにより、自社で提供すべきと考えている体験価値と生活者が求めている体験価値とのズレ、およびKFSと自社ビジネスの現状とのズレを明らかにする。

6. 顧客起点の「DXに取り組むべき理由」の導出

体験価値およびKFSについての社内外とのズレが明らかになったら、そのズレのどこをどんな順番で埋めていくべきかを自社の経営理念や強み、リソースなどを踏まえながら最終的に「DXに取り組むべき理由」として共通言語化する。この際、社内ワークショップなどにより現場メンバーを巻き込みながら、調査で明らかにした重要な体験価値やKFSを咀嚼し、現業と照らし合わせつつズレを明確化することで、現場にとってより腹落ち感のある「DXに取り組むべき理由」の導出につなげることができる。

例えば、ある企業では、これまでフォーカスしていた映像ジャンルだけでなく、SNSやファンコミュニティなどのジャンルも含めたエンタメ領域全体のユーザーを視野に入れてデプスインタビューを行い、「時間や労力なくコスパよく楽しみたい」や「自分のタイミングに合った形で楽しみたい」「自分の興味を深めたい」といった体験価値を重視することにした。次にそこから導出した「タイパライフ(タイムパフォーマンスライフ)への適応」というKFSをもとに、時間的拘束力が強く時間を無駄にするリスクの高いコンテンツが大半を占める自社とのズレを明確化した。そして最終的にそのズレを埋めるための方針を顧客起点で再定義し、「タイムパフォーマンスとエンタメ性が高度に融合したライフスタイルの提供」というDXに取り組むべき理由の導出にいたった。

顧客起点での現場変革につなげる

「DXに取り組むべき理由」を顧客起点で定義した後は、それをいかに現場まで落とし込めるかがカギとなる。具体的には、「DXに取り組むべき理由」からブレイクダウンしながら、顧客体験価値の向上に資するKPI(モニタリング指標)を設定し、その評価結果に基づいて人材や投資などのリソース配分を改善していくことが重要となる。顧客体験価値を起点とするKPI設定の仕方の一例としては、顧客の一連の体験プロセスを描いたうえで、重要な顧客体験価値と相関性が高く、かつ測定可能な指標を仮説ベースで設定し、実際の計測結果を見ながら検証・再検討していくというやり方などがある。

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の「DX白書2021」[4]では、DX推進プロセスに際してKPIの評価や評価結果に基づくリソース配分などの見直しをどのくらいの頻度で行っているかについて日米で比較している。その結果を見ると、米国では約8割の企業が「顧客体験価値の向上推進」に関するKPIを設定し、最低でも四半期に一度は評価・見直しを行っているのに対し、日本では半数以上の企業が「顧客体験価値の向上推進」に関するKPIの設定すらできていないということがわかる。「DXに取り組むべき理由」を顧客起点で定義することで、最終的にはこうした現場における問題にも適切に対処できるようになる。

おわりに

「デザインアプローチ」というと、プロダクト・サービスの開発・改善レイヤーにおける「理解」「共感」「アイデア創出」「プロトタイプ」「テスト」「計測・分析」といった一連の人間中心設計プロセスをイメージすることが多いかと思われる。しかし、このプロセスのエッセンスである人間中心的発想を、今回のようにさらに上流の事業戦略策定レイヤーや企業戦略策定レイヤーに応用することで、DXの最上流フェーズにもデザインアプローチを活用できる可能性があるのである。

本稿ではこのことを明示したく、デザインアプローチによる顧客起点の「DXに取り組むべき理由」の導出方法を紹介した。もしDXがなかなか進まないという悩みを抱えている企業があれば、本稿で紹介した方法を一度試してみてはいかがだろうか。DXを推進するうえでの意思決定のための明確な起点(判断軸)となるはずである。

本連載の次回記事ではデジタルトランスフォーメーションを進める人材育成の在り方について解説したい。

- [1] 経済産業省(2020), “DXレポート2(中間取りまとめ)”, https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201228004/20201228004-2.pdf (参照2022年1月25日)

- [2] JEITA / IDC Japan株式会社調査 (2021), “JEITA、日米企業の DX に関する調査結果を発表”, https://www.jeita.or.jp/japanese/topics/2021/0112.pdf (参照2022年1月25日)

- [3] 経済産業省(2018), “デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)”, https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212004/20181212004-1.pdf, P2(参照2022年1月25日)

- [4] IPA(2021), “DX白書2021”, https://www.ipa.go.jp/files/000093705.pdf (参照2022年1月25日)